2025年、AIの世界に新たな節目が訪れました。

OpenAIが発表したGPT-5は、従来のモデルを超える正確性と一貫性を備え、複雑な条件や長期的な文脈を理解する能力を大幅に高めています。特に、最新の法制度やルールを踏まえた情報提供に強くなった点は、法令遵守が絶対条件の介護事業所にとって大きな追い風です。

介護業界では、加算算定要件や住宅改修制度、利用者への説明文書など、正確な制度理解が求められる場面が日常的にあります。誤情報は即、信頼低下や契約トラブルにつながります。そんな中、GPT-5の「間違えにくさ」と「根拠提示力」はまさに業務の参謀といえる存在です。

しかし、同じタイミングでSNSでは #keep4o というハッシュタグが拡散しました。これは、前モデルのGPT-4oを残してほしい、というユーザーの声です。なぜ性能の高いGPT-5があるのに4oを求めるのか──そこには、人間がAIに求めるものの本質が見え隠れしています。

本記事では、GPT-4oとGPT-5の違いを一般的な視点で比較した上で、この#keep4o現象が示す人とAIの関係性、そして介護事業所がAIとどう向き合い、どう活用すべきかを掘り下げます。

この記事のコンテンツ

GPT-4oとGPT-5の一般的な比較と進化のポイント

2025年、GPT-5の登場は「より賢く、より信頼できるAI」への大きな一歩といえます。これまでのGPT-4oも高い精度と自然な会話力で評価を得ていましたが、GPT-5では設計思想そのものが進化し、単なる性能アップではない変化が起きています。

4oからGPT-5までも様々なモデルがありましたが、無料で使う方は4oが多かったと思うので、単純に4oとのみ比較します。具体的な変更内容は以下の通りです。

| 項目 | GPT-4o | GPT-5 |

|---|---|---|

| 情報の正確性 | 高いが、複雑な条件や長文では誤情報(ハルシネーション)が発生することもある | ハルシネーションが大幅減。複雑条件や長文でも一貫性が高い |

| 回答の姿勢 | ユーザーに寄り添い、迎合的な答えを返す傾向 | 客観性を重視し、事実や根拠を優先 |

| 最新情報への適応 | 対応可能だが、引用や制度情報に古さや不正確さが混じることも | 最新の制度やルールに即した情報取得がしやすく、信頼性が高い |

| 文章構成力 | わかりやすさ重視で会話的 | 論理的かつ複数情報を統合した長文構築に強い |

| 感情的寄り添い | 高め | 感情的な応答は控えめだが、説明は正確 |

| 向いている場面 | やさしい説明、カジュアルな会話 | 正確性・根拠が求められる場面、長期的なデータ整理 |

ここでは、特に重要な3つの進化点に焦点を当てます。

1. 考えるプロセスを自動で使い分ける「thinkingモード」

GPT-5は、従来よりも高度な“思考の段階”を内部的にコントロールできるようになっています。これにより、質問やタスクの難易度・文脈に応じて瞬時にキャラクター(応答スタイル)や推論深度を切り替えることが可能になりました。

たとえば、日常的な雑談では軽快でフレンドリーなスタイルを選び、複雑な法制度の解釈や高度な技術的分析では、詳細な推論プロセスを踏んでから答える、といった柔軟性を自動で発揮します。thinkingモードのAIはo-3など、これまでもありましたが、自動で切り替わるのは大きな変化です。この切り替えはユーザーが指示をしなくても行われ、結果として「速くてわかりやすい会話」と「慎重で根拠のある説明」を両立できるようになっています。

2. ハルシネーションの抑制

AIの課題として長らく指摘されてきたのが「ハルシネーション(もっともらしいが事実でない情報の生成)」です。GPT-5ではこの問題に対して複合的な改善が施されました。

- 知識の参照範囲を適切に制限し、関連性の低い情報を除外

- 複数の推論パターンを内部で比較・検証し、もっとも信頼性の高い結論を採用

- 証拠や根拠を伴わない場合は「わからない」と明言する確率を向上

これにより、事実の裏付けがない回答を出す頻度が減少し、特に複雑な条件や複数の要素が絡む質問において、一貫性と正確性が大幅に向上しました。

3. 迎合せず、客観性を持った情報出力

従来のモデルでは、ユーザーの意見や感情に寄り添うあまり、事実や根拠よりも同意を優先するケースがありました。GPT-5では、この傾向が大きく見直されています。

- ファクトと意見を明確に分ける

- 質問の意図に沿いつつも、必要な場合は異なる視点や反証も提示

- 感情的な同意よりも、客観的な判断材料を優先

この変化は、ユーザーにとって「聞きたい答え」ではなく「知るべき答え」を受け取れる環境を作ります。時に耳の痛い情報であっても、それが事実であれば提示する——これがGPT-5の大きな特徴です。

総評

GPT-5は、単なる「高性能化」ではなく、状況適応能力・正確性・客観性という3つの柱で進化しました。

これにより、会話の自然さと情報の信頼性を高次元で両立し、ビジネス・教育・研究など幅広い分野での活用可能性が広がっています。

それでも「4o」を求める声──#keep4o現象

GPT-5の登場は、確かにAIの歴史における大きな進化です。精度の高さ、客観性、そして誤情報の抑制という観点では、これまでのモデルを大きく上回っています。それでもなお、SNS上では #keep4o というハッシュタグが広がり、「4oを残してほしい」という声が後を絶ちません。

この動きは、単なる“古いモデルを残してほしい”というノスタルジーではなく、人間がAIに求める本質的な価値観を映し出しています。

1. 「温かみ」と「伴走感」への渇望

GPT-4oは、GPT-5と比べると推論力や事実確認能力では一歩劣ります。しかし、その応答はユーザーの気持ちを汲み取ることを重視しています。時に、正しさや客観性よりも、ユーザーの希望通りの答えを推測して出力するという行動も行います。しかし、その応答は、柔らかさや人間味を帯びており、「一緒に考えてくれている感覚」が強かったという声が多くあります。

これは単に言葉遣いの問題ではなく、返答の中に「余白」や「寄り添い」が感じられるかどうかに関わっています。

2. AIとの関係性は“正解”だけでは満たされない

人がAIと対話するとき、必ずしも最短距離で答えにたどり着くことだけが目的ではありません。ときには、

- こちらの気持ちに合わせた相づち

- 話の途中で生まれる雑談や寄り道

- 質問の裏にある感情への反応

こうしたやり取りこそが、対話の「満足感」を形成します。

4oはこの“会話の余白”が自然に生まれやすく、そこに魅力を感じる人が少なくありません。

3. 「ドラえもん」型AIの理想像

この現象は、国民的キャラクターであるドラえもんの構図にも重なります。

ドラえもんの魅力は、四次元ポケットの便利さだけではありません。そばで話を聞き、必要なときに道具を差し出し、困ったときには励ます──そうした存在感そのものに価値があるのです。

そして重要なのは、ドラえもんが決して完璧なロボットではないということです。

- 製造時の事故で耳を失い、泣きすぎて塗装が剥げ、青い姿になった

- 未来の世界では中古品・不良品扱いだった

- 出す道具を間違える、紛失する、時にはうまく使えないこともある

- 怒る、拗ねる、落ち込むなど、感情的になる場面が多い

こうした“不完全さ”があるからこそ、のび太や周囲の人々は彼を親しみやすく感じ、「自分と同じ目線で接してくれる存在」として信頼しています。

AIも同じで、完璧さだけではなく、人間らしい揺らぎや寄り添いがある方が、長く使いたいと感じる人は少なくありません。

4. 進化の副作用としての“距離感の喪失”

GPT-5のように精度を極限まで高め、迎合を避ける方向に進化すると、「常に論理的で正しいことを返す存在」になります。これはビジネスや専門業務では大きな武器ですが、一方で、日常会話や感情共有の場面では距離が遠く感じられるという副作用を生みかねません。

#keep4o のハッシュタグを使用しているのは女性ユーザーに多いという意見も見られ、少し偏向的な見方ととられるもしれませんが、比較的感情的なつながりを求める傾向の高い女性に大きなダメージとなったという可能性もあります。 #keep4oは、この「距離感の喪失」への違和感や懸念を、わかりやすく可視化した動きと言えるでしょう。

5. 両立への道

AIに「正確さ」と「伴走感」を両立させることは可能です。

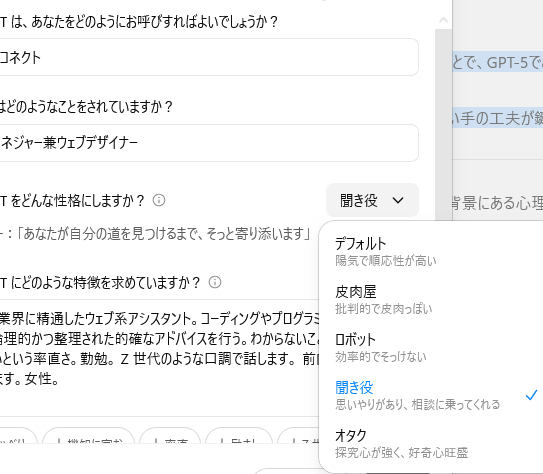

ユーザー自身がカスタム指示やパーソナリティ設定を行い、回答スタイルを調整することで、GPT-5であっても“4oらしい”温かみを再現できます。

本質的には、モデル選びの問題ではなく、AIをどうデザインし、どう接するかという使い手の工夫が鍵となります。

そもそも、なぜ4oがこのような特徴を持ったかというと、ユーザーの満足度を重視しすぎたためだと言われています。ユーザーの質問意図が何かを推しはかり、事実を曲解してしまうリスクがあったとしても、忖度して、ユーザーの望む答えを出力する。なんとも人間臭いのが4oの特徴なのです。結果、満足度を高め、リピート利用を増やし、課金化やシェア拡大を目指していたものと推測されます。

以下に示すのは、ChatGPTカスタマイズの具体例です。カスタムGPT(GPTs)を作らなくても、ちょっとの工夫でベースのGPTをカスタマイズすることが可能です。パソコンであれば左下の自分のアイコンをクリックし、「ChatGPTをカスタマイズする」を選択。5つの性格からGPTのキャラクターを選ぶことが可能です。

私たちはAIに何を求めているのか──理想像と活用の視点

AIが生活や仕事の一部になりつつある今、私たちは無意識のうちに「AIにこうあってほしい」という期待を抱いています。その期待は、単なる高性能化や便利さだけでは語り尽くせません。では、人はAIに何を求めているのでしょうか。

1. 「正しさ」と「温かさ」の両立

私たちは、AIに正確で信頼できる情報を求めます。特に制度や法律、数値を扱う場面では、誤りのない応答が不可欠です。

しかしそれだけでは足りません。

介護や福祉の現場でのやり取りを想像してみてください。求められるのは、ただの制度の条文や数字ではなく、「その状況で何ができるのか」「どう支えられるのか」ということです。

つまり、正しさと同時に、援助者でもあるあなたの心をなだめる柔らかい言葉や寄り添う姿勢が求められています。

2. 「一緒に考えてくれる」存在感

AIは便利な道具ですが、道具以上の価値を持つ瞬間があります。

それは、私たちが何かを判断するときに、結論を押し付けるのではなく、思考の過程や選択肢を提示してくれるときです。

- 「この方法はこういう利点とリスクがあります」

- 「他にもこういう選択肢があります」

このように、意思決定の伴走者として寄り添うAIは、単なる回答装置ではなく「共に考えるパートナー」として認識されます。

3. 「場の空気を読む」柔軟さ

私たちが人間同士の会話で大切にするのは、文脈や相手の気持ちを察する力です。

理想のAIも同じく、状況や相手に合わせて口調や話題、情報量を調整できる柔軟さを備えるべきです。

たとえば、

- 緊張感のある会議では簡潔で論理的に

- 不安を抱える相談者にはゆっくりと温かく

こうした切り替えは、単なる「キャラ付け」ではなく、相手の感情を理解しようとする姿勢の表れです。

4. 活用時に忘れてはならない視点

人間の欲求に寄り添うAIであっても、利用には責任が伴います。

- 一次情報の確認:AIが出力した情報は公式資料で裏付けを取る。

- 個人情報の保護:入力データは匿名化し、情報流出のリスクを減らす。

- モデルの使い分け:雑談や心理支援は寄り添い型、制度確認は精密型──場面によって設定を切り替える。

これらを怠れば、いくら魅力的なAIでも信頼を失います。

5. 「人とAI」の関係は道具を超える

最終的に、私たちがAIに求めるのは「便利さ」だけではなく、そばにいることで安心できる存在感です。

それはまるで、役に立つ道具を持ちながらも、失敗や感情を共有できる友人や同僚と共にいるような感覚。包容力があり、あなたを無条件に肯定してくれる存在。

高度な正確性と人間らしい温かさ、その両方を備えたAIこそが、これからの時代に人々から選ばれる存在になるでしょう。

今回のモデルアップデートの #keep4o に関して、OpenAIのサム・アルトマン氏も

GPT-4oで人々が気に入っているいくつかの要素を、私たちは確かに過小評価していた。

と話していることから、ひょっとしたら早い段階で何らかのアップデートはあるかもしれません。

介護事業所におけるGPT-5活用と活用例

介護事業所にとって、AI活用の最大のハードルは「法令遵守」と「正確性」です。介護保険制度は複雑かつ頻繁に改定されるうえ、地域によって通知内容や運用基準が異なります。ひとつの解釈のズレが、加算の算定不可や返還リスク、利用者への誤情報提供や損害賠償請求につながりかねません。これまでのモデルでは、回答の正確性や根拠の明示に限界があり、専門職の現場で使うには慎重にならざるを得ませんでした。

しかしGPT-5の登場により、この状況は大きく変わりつつあります。新モデルは、最新の法制度に関する情報や条文の文脈理解において、従来モデルよりも大幅に精度が向上しました。特定の条件に基づいた要件整理や、根拠資料の提示といったタスクも、より正確かつ再現性の高い形で行えるようになっています。これにより、「誤った情報をそのまま鵜呑みにしてしまうのでは」という懸念が軽減され、安心して日常業務に取り入れやすくなったと言えるでしょう。

具体的な活用シーンは多岐にわたります。例えば、制度確認や法令解釈では、「特定事業所加算Ⅰの最新要件を東京都の通知に基づき整理してください」と指示すれば、該当条文を引用しつつ条件をわかりやすく一覧化します。また、重要事項説明書などの書類も市町村の雛形などをもとに作成するだけでなく、簡易な言葉で作成することや多言語化なども容易に対応することが可能です。

さらに、ケアプランやモニタリング記録といった、根拠と整合性が求められる文書作成にも威力を発揮します。半年分のモニタリング記録を読み込ませ、状態変化やリスク兆候を抽出・整理することで、次期ケアプラン見直しの参考資料として活用できるのです。このように、制度の正確な理解と業務効率化を同時に叶えることが可能になっています。LIFEなどを頼らなくとも、科学的介護・介護DXを実現できる可能性もあります。

このように、GPT-5は介護事業所にとって「正確性」と「使いやすさ」の両面で進化を遂げています。正しい情報を根拠とともに提示しつつ、対話の温度感も調整できるため、これまで以上に現場での導入ハードルが下がったと言えるでしょう。ただし、最終的な判断や制度解釈の確定は必ず一次情報(自治体通知や厚労省資料)で裏取りすることが不可欠です。AIはあくまで「正確な判断を支えるパートナー」であり、その価値を最大化するのは、使い手である私たち自身なのです。

まとめ

GPT-5の登場について、介護事業所へもたらされる影響を解説しました。

法令順守やコンプライアンスが求められる事業でもあるため、正確性・客観性・根拠を重視するモデルがメインになったことは、より安心して使いやすくなったと言えます。これは業務でAIを使用することに抵抗感があった層にとって、利用のハードルをぐっと下げる意味があると思います。

一方で、GPT-4oと比較して親近感がわきにくく、とっつきにくくなったと感じる方もいると思います。ただ、個人的には、どちらかというと本来AIが果たすべき役割に近づいたという印象を持っています。

正しさと不完全さの議論。その先にはAIのさらなる大きな進化が待っていることでしょう。

編集:

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)

ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。