訪問介護の現場を支える皆さんなら、肌で感じていることだと思います。

事業所の数自体は全国で3万5,468件(2025年4月時点)。けれど、実際の経営環境は年々厳しさを増しています。

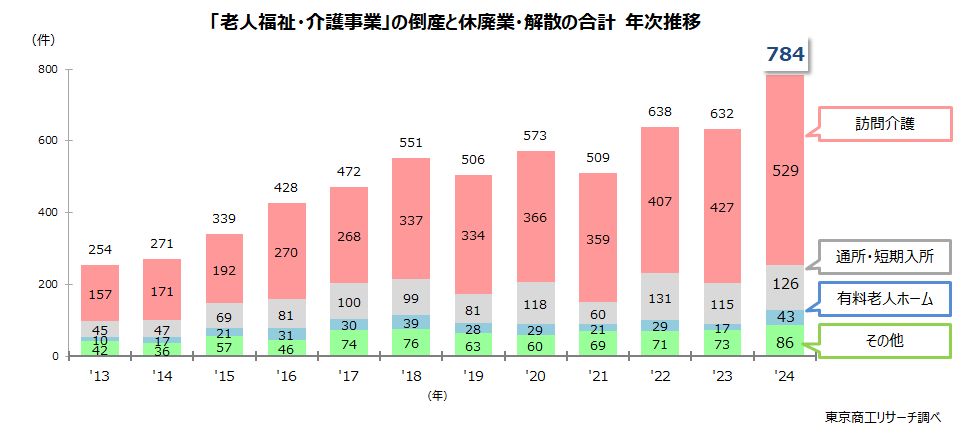

2024年には、介護事業者の倒産件数が過去最多となり、そのうち訪問介護が81件。全体の約半分を占めるほど、訪問介護の経営リスクは突出しているのです。

さらに、倒産まで至らずとも、休廃業に追い込まれた訪問介護事業所が448件。現場を守ろうと踏ん張っても、人材不足や採算の厳しさに押されて、継続できないケースが後を絶ちません。

だからこそ、今の訪問介護には「どう選ばれるか」を真剣に考えるタイミングが来ています。サービスの特性上、利用者宅が現場であるため、外からは仕事の様子が見えにくい。

“見えないサービスだからこそ、信頼をどう可視化するか” が大きな分かれ道になります。

その役割を果たせるのがホームページです。単なる名刺代わりではなく、利用者・ケアマネ・求職者に「ここなら安心」と思ってもらえる“顔”として設計することが、これからの訪問介護経営に欠かせません。

この記事のコンテンツ

訪問介護ホームページで重視すべきデザイン要素

訪問介護のホームページに求められるのは、派手さやおしゃれさではありません。

大切なのは「安心して任せられる」と感じてもらえること。そのためにデザインで押さえるべき要素を整理します。

1. 色の使い方 ― 安心と温かみを伝える色の組み合わせ

介護系のサイトにおいて、色は第一印象を大きく左右します。

「訪問介護事業所だから、どの色が正解」ということはありません。あるのは、事業所の特徴を伝えるのに適しているのがどの色かということです。どの色をメインカラーに使うか。色によって以下のような効果があります。

| メインカラー | 選ばれる理由 | 与える印象 | 向いている事業所のイメージ |

|---|---|---|---|

| ブルー系 | 医療・介護で定番。清潔感と誠実さを表現できる | 信頼感・専門性・落ち着き | 医療連携が強い、きちんと感を重視したい事業所 |

| グリーン系 | 自然や調和をイメージさせ、安心感を与える | 安心・やさしさ・安定感 | 家庭的で親しみやすい雰囲気を出したい事業所 |

| オレンジ系 | 温かみや明るさを伝えやすい。高齢者にも親しみやすい | 活力・温もり・親近感 | 地域密着型、スタッフの人柄を前面に出したい事業所 |

| ベージュ/アイボリー系 | 柔らかく neutral。利用者に圧迫感を与えにくい | 温かさ・柔らかさ・安心感 | 落ち着いたトーンで、家庭的・安心感を重視したい事業所 |

ただし、彩度が強すぎると病院の冷たさや広告的な派手さにつながるため、落ち着いたトーンでまとめることが大切です。

事業所のロゴに使われているカラーを使うのも当然重要ですが、事業所ロゴカラーをメインに使わず補色やアクセントカラーに使用するというのも効果的な使い方です。

2. 写真・画像 ― 利用者を映さずに“現場感”を見せる

訪問介護は利用者宅が現場であるため、写真の使用には大きな制約があります。もちろん、喜んで撮影に応じてくれる利用者もいると思いますが、プライベートな空間をホームページという場で公開されることに家族が反対することなどもあります。現実的には実際のサービス提供の様子を写真に収めることは難しい事業形態です。

利用者の写真を使うことが難しいので、職員の写真を掲載するのはとても効果的です。ただ、写真を乗せて欲しくないという方が多いのも事実です。できるだけ抵抗を感じないように、理由や活用するシーンを限定し、写真撮影を提案するといいでしょう。

訪問介護の写真・画像に工夫すべきポイントは以下のとおりです。

- スタッフ紹介:顔写真がベストですが、抵抗があれば似顔絵やAI生成のアバターも活用するのもいいでしょう。フィギュア風・ピクサーアニメ風・ベルサイユのばら風など、事業所の雰囲気が伝わりそうなコンセプトで統一してキャラクターを作るのもいいですね。名刺やチラシなど、いろんな場面でも展開できます。

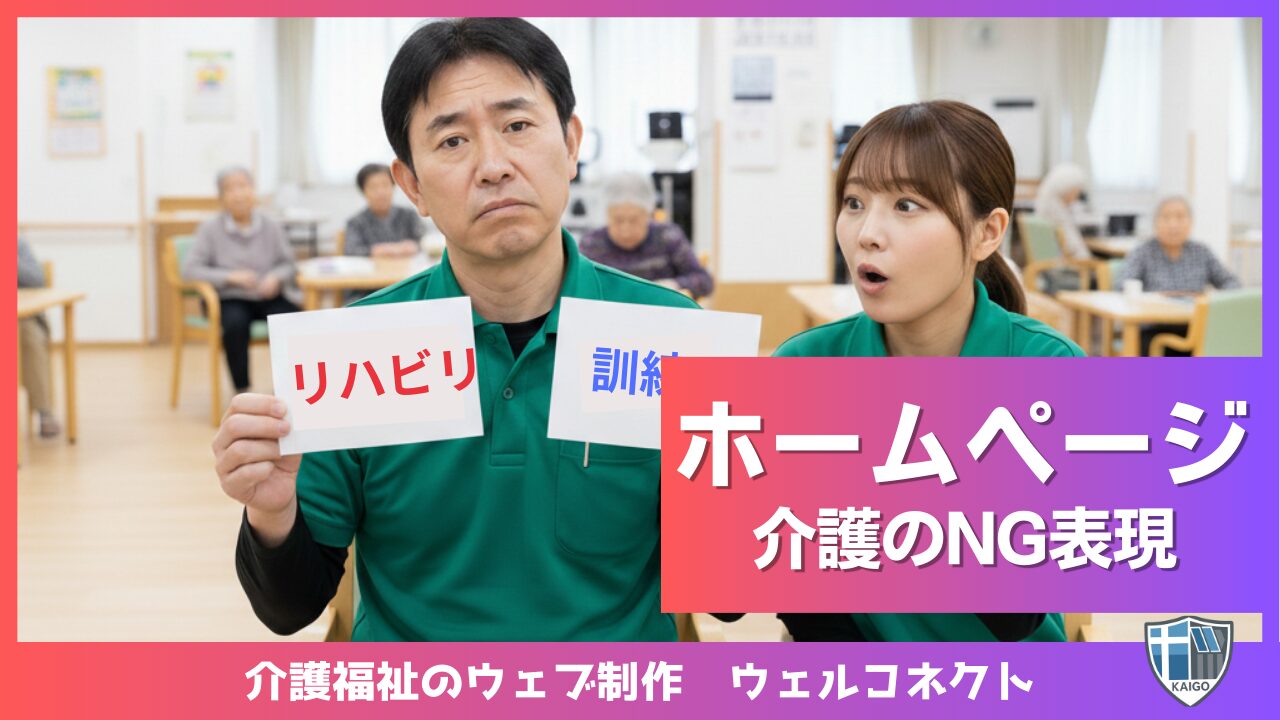

- 研修・ミーティング風景:真剣に話し合う姿や、新しい知識を吸収しようと学ぶ姿は、実際のサービス提供場面ではなくてもその姿勢が伝わる重要なシーンになります。もし、写真撮影に抵抗があるのであれば、後ろ姿やホワイトボードの様子、資料などを写真にすればプライバシーを守りつつ臨場感を出せます。

- 支援シーンのイメージAI:車いす移動介助や食事介助などのシーンをAIで生成したイメージ画像にすれば「どんなサービスなのか」を視覚的に伝えられます。訪問介護ってどんな雰囲気なんだろう・どんな介助をするんだろうということをイメージしてもらいやすくなるので、入職前後のイメージギャップが少なくなります。

写真や画像は“雰囲気を感じてもらう”ための大切な要素です。利用者の顔を映さなくても、職員の写真もなくても、工夫次第で「ここなら安心」と思ってもらえる表現が可能です。

3. レイアウト ― 見やすさと整理された情報設計

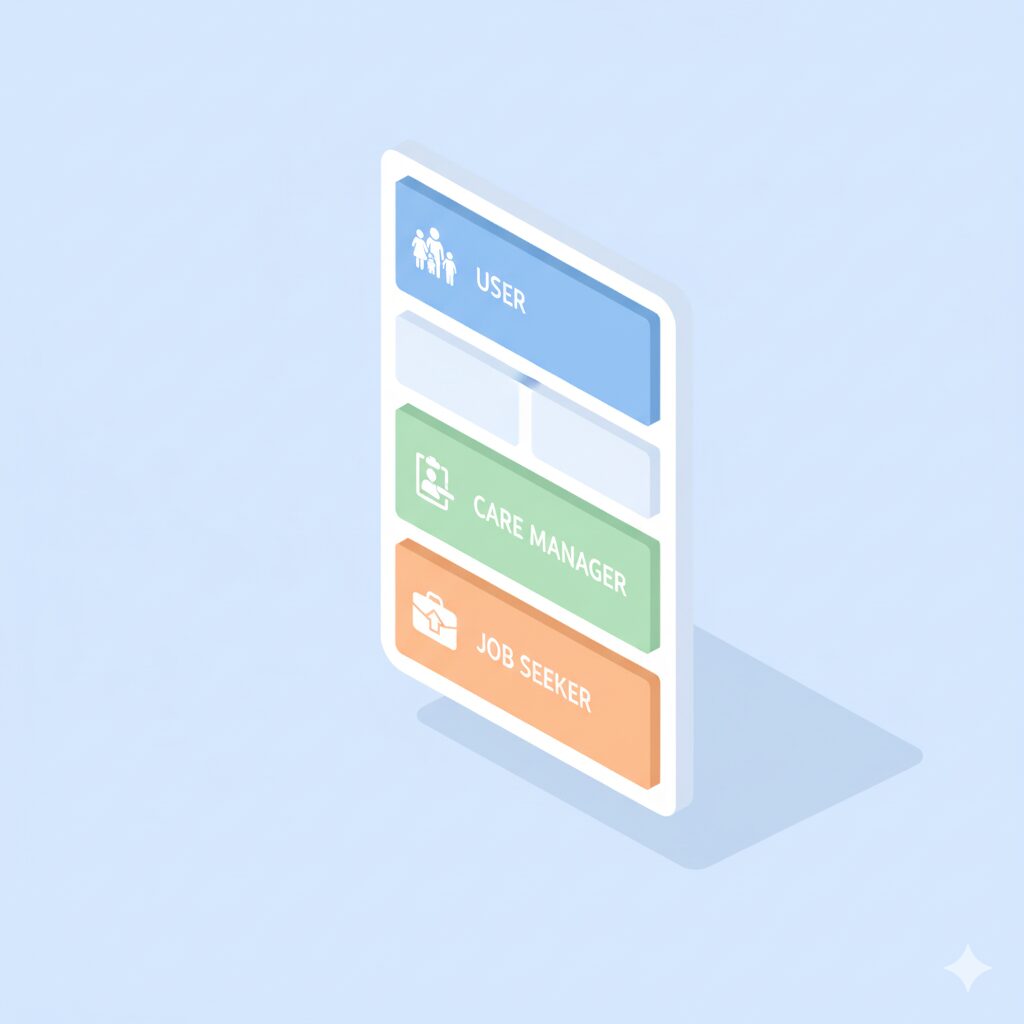

訪問介護のホームページは、利用者本人だけでなく、家族やケアマネジャーも閲覧します。さらに求職者にとっても重要な情報源となります。

そのため、次のようなレイアウトが効果的です。

- 利用者向け、ケアマネ向け、求職者向けの情報を分けて整理

- 余白を活かすことで、安心感と読みやすさを演出

- 文字は大きめ、ボタンは分かりやすく ― シニア世代にも配慮した設計

こうした小さな工夫が、閲覧者にとっての「見やすさ」「安心感」につながります。高齢者もケアマネも、ホームページなんて見ていない、というのはずっと昔の話。ケアマネさんも利用者もその家族も、ホームページを見て情報収集しています。

訪問介護ホームページデザイン例

訪問介護のホームページを作ろうと思ったとき、多くの方がまず探すのが「どんなデザイン事例があるのか」ではないでしょうか。

ホームページのデザインサンプルやデザイン事例などがまとまったサイトも数多くあります。でも、多くのデザインサンプルサイトは「訪問介護」がそもそも何かわかっておらず、デイサービスや施設のサイトが多く、訪問介護のサイトにたどり着かないなんてことも。

わたしたち、ウェルコネクトが目指すホームページデザイン

では、介護福祉に専門特化した私たち、ウェルコネクトではどのようにホームページデザインを行っているのか。話し始めると長くなりそうなのですが、簡単にエッセンスだけお伝えします。

まず、ヒアリングでは、必ずホームページを通して実現したい目標や、施設の特徴・強みなどを伺います。何を伝えたいか、誰に伝えたいかによってデザインは大きく変わります。職員採用を強化したいのであれば、働く人をメインにしますし、採用ターゲットの属性を見極めて社員などを選定していきます。利用者獲得であれば利用者やその家族の写真などをどう表現するかに力点を置きます。大事なのは、誰に何を届けたいかであって、それによってデザインは変わります。

つまり、まったく知らない事業所のホームページデザインサンプルを見て、それをまねたところで参考にならないということです。

実際のデザイン事例を紹介していきます。

訪問介護・重度訪問介護のホームページデザイン事例

寄り添う姿勢や暖かな雰囲気を重視して制作。24時間365日対応で、医療的ケアに対応した事業所です。スタッフのほとんどが介護福祉士を取得するなど、質の高いサービス。研修内容などについても詳しく掲載し、空き状況なども更新しています。

このように、事業所の強みが明確にわかることが訪問介護事業所の差別化につながります。

訪問介護・グループホームのホームページデザイン事例

こちらは障害関連の事業で訪問介護とグループホームを行っています。男性スタッフが多く、アクティブに楽しみながらサービス提供している様子が感じられます。部活動などを行うなど、男性的な部分を意識し、待遇の部分でも力を入れていることがわかります。

このように、ホームページをただただ、法人概要・サービス紹介・アクセス・採用情報・お問い合わせ、でまとめるのではなく、事業所のカラーを打ち出していくことが重要です。選ばれる事業所は、自分たちの強みを知っていること。それは時間の経過によって変わるかもしれませんが、事業所の今持っている強みを知り、表現する力のある事業所が成長していくのです。

もちろん、どんな色を使いたいか、どんな表現をしたいか、どんな動きを持たせたいかなど、最大限事業所様の要望を伺いながら、こちらの狙いとすり合わせながら作り上げていきます。デザインの統一感やバランスが損なわれることがあっても、自分たちのホームページという愛着を持ってもらうことで、更新頻度が上がり、社会的に価値の高い情報発信につながるのであればそれに越したことはないからです。

コンテンツの工夫 ― 差別化を生む情報発信

すでにお伝えした通り、訪問介護は、デイサービスのように設備やプログラムで特徴を出しにくく、サービス内容だけで差別化するのは難しいといわれます。「デザイン」はもちろんとても重要な要素ですが、視覚的要素で表現できる幅は限られます。

だからこそ、ホームページ上で「人」「取り組み」「体制」をどう表現するかが差を生みます。

1. サービスの幅を明確にする

- 対応できる医療的ケア(たん吸引、経管栄養など)

- 障害福祉サービスとの兼務

- 夜間・早朝対応の有無

- 通院介助・乗降介助対応

同じ「訪問介護」でも対応範囲は事業所によって異なります。これを明確に打ち出すだけで、ケアマネジャーや家族にとっては依頼しやすさが大きく変わります。加算などの取得状況も併せて掲載することで、ケアマネジャー側としては安心して紹介することもできます。

2. 研修・教育の取り組みを公開する

研修はどの事業所でも実施されていますが、それを「外に見せているかどうか」で信頼感が変わります。

- 感染症予防、介護技術、認知症ケアなど、研修の内容を簡潔に掲載

- 写真や資料の一部を添えるとリアリティが出る

- 文章化が難しければ、研修報告書を要約して掲載するだけでも効果的

「きちんと職員を教育している事業所」という印象は、利用者・ケアマネだけでなく、求職者にとっても大きな安心材料になります。議事録を作るのが大変・・・と思う方は、研修やミーティングをzoomで録画・録音しましょう。録音データをnotebookLMなどのAIに放り込めば簡単に会議録ができます。

3. チーム体制とバックアップを示す

訪問介護は一人で利用者宅に入るため、孤独な仕事に見えがちです。

しかし、裏側で「チームで支えている」ことを示すと、信頼も採用力も高まります。

- サービス提供責任者を中心とした相談体制

- 複数担当によるフォロー

- 緊急時の対応フロー

- カスタマーハラスメント対策の仕組み

こうした仕組みをホームページ上で明示することで、利用者・家族は安心し、求職者は「働きやすそう」と感じます。

4. スタッフの“顔”を見せる

結局のところ、訪問介護は「人」がサービスのすべてと言っても過言ではありません。なので、どう親近感を持ってもらえるかはとても重要です。

- サービス提供責任者の紹介

- ヘルパーの自己紹介

- SNSやブログを通じて“人となり”を伝える

「顔が見える事業所」は、それだけで強力な差別化になります。ヘルパーがどんな考えを持ってケアに当たっているのか、どんな工夫をしているのかなど、広く知ってもらうことで信頼にもつながります。SNSやnoteなどでもいいと思います。こういった疾患の方にこのような工夫をして調理をしたなど、同じようなケースで悩んでいる方にとっても重要な情報源となります。

もちろん、全部に手を出すということではなく、自分たちの強みを表現するならこれ、というものを決めてそこに注力していくのがいいでしょう。ハードルを高く設定しすぎると長く続かないので、まずは一段ずつ、できることから始めるのが重要です。

補助金を活用したホームページ制作

訪問介護のホームページを作りたい、リニューアルしたいと思っても、ネックになるのは「費用」の問題です。実はホームページ制作にかかるコストは今までよりも増えています。なぜかというと、サーバーの費用やドメイン費用の高騰や、IT人材不足に伴う制作人件費の上昇などが挙げられます。特にドメイン費用などは国際的に上がっていることから円高の影響を受けて値上げが止まらない状況です。

ただ、その費用を少なくする方法もあります。2025年度も訪問介護事業所の情報発信を後押しするための 補助金制度 が用意されています。

訪問介護等サービス提供体制確保支援事業

訪問介護・定期巡回・夜間対応型訪問介護に限定して設定された人材確保のための補助金です。最大30万円を使い、ホームページによる人材採用強化に使うことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度の目的 | 訪問介護・定期巡回・夜間対応型訪問介護事業所の 人材確保と経営改善を支援 |

| 背景 | – 求人を出しても応募がない – 人材紹介会社経由で採用コスト高騰 – 小規模事業所の休廃業が増加 → 厚労省が“広報強化”を支援対象に追加 |

| 補助対象 | – 新規ホームページ制作(採用LP含む) – 既存サイトの改修・スマホ最適化 – CMS導入(ブログ・更新機能) – 写真撮影・スタッフ紹介ページ – 応募フォーム・問い合わせフォーム設置 |

| 補助上限額 | 最大30万円(実支出額と比較して少ない方が適用) |

| 注意点 | – 補助金は 先着順・予算枠到達次第終了– 交付決定前の着手は原則対象外- 他の補助金(例:IT導入補助金)との重複不可- 実績報告書の提出が必須(成果数値は不要だが証憑が必要) |

| よくある失敗例 | – 介護を知らない業者に依頼して内容が薄いサイトに- 作っただけでアフターサポートなし- 見積根拠が不透明で申請・報告でトラブル- 実績不明の業者に依頼して失敗- 「補助金が出るから丸投げ」で差別化できない |

すでに募集を終了している自治体もあるようなので、急いで検討しましょう。30万円あれば、既存サイトと別に採用サイトを立ち上げたとしても十分おつりが出ますので、費用の心配せず、ぜひご相談ください。

ウェルコネクトでは訪問介護対象の割引キャンペーンも

ウェルコネクトでは期間限定で訪問介護限定割引も行っています。

初期費用から5000円が割引となりますので、ぜひこの機会にご活用ください。

まとめ|訪問介護のホームページデザインのポイント

訪問介護事業所にとって、ホームページは今や欠かせない存在です。

採用難、事業所の休廃業増加、利用者・ケアマネからの選定基準の厳格化――厳しい環境の中で「見えないサービスをどう見せるか」が大きな課題になっています。

本記事で取り上げたように、

- 色づかいは安心と温かみを伝える重要な要素

- 写真・画像は利用者を直接出さなくても工夫できる

- レイアウト・UIは誰にとっても「見やすさ」が第一

- コンテンツの工夫で差別化が可能(研修公開、体制紹介、スタッフ紹介など)

- 補助金やキャンペーンを活用すれば費用面のハードルも下げられる

といった実践的な工夫で、ホームページは事業の武器になります。

ただし、忘れてはいけないのは「デザインそのものが目的ではない」ということです。

どんなにきれいなサイトでも、そこで働く人の姿や事業所の想いが伝わらなければ、利用者やケアマネ、求職者の心には届きません。

デザインは入口、本質は“信頼を伝えること”。

その視点を持ってホームページを整えることが、これからの訪問介護事業所が選ばれ、生き残っていくための第一歩となります。

編集:

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)

ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。