厚生労働省は、深刻化するケアマネ不足への対応として、

ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格取得要件を5年から3年に短縮化する方針を示しました。

さらに、これまで対象外だった臨床検査技師や救急救命士、公認心理師などにも、受験資格を広げる案が検討されています。

ケアマネ不足解消の一手になるか、と報じられていますが、はっきり言います。

ケアマネ不足はこんな方法では絶対解決しません。

今回は、このニュースに関して詳しく解説していきますので、まずは報道内容からお伝えしていきます。

この記事のコンテンツ

ケアマネ受験資格の要件緩和

厚生労働省は、介護保険制度の中核を担うケアマネジャー(介護支援専門員)の人材不足が深刻化しているとして、

資格取得要件の緩和を検討していることが明らかになりました。

これまでケアマネジャーの受験資格を得るには、

介護福祉士や社会福祉士、看護師などの国家資格を取得したうえで、

通算5年以上の実務経験が必要とされてきました(相談援助職を除く)。

今回の見直し案では、この要件を「3年以上」に短縮する方向で調整が進められています。

また、新たに臨床検査技師、救急救命士、公認心理師など、

これまで対象外だった医療・心理分野の資格者も受験できるようにする方針が示されています。

厚労省によると、ケアマネ不足は全国的に深刻で、

2023年度に実施した調査では、回答した自治体の約7割(72%)が「人員が不足している」と回答しました。

ケアマネの従事者数はおよそ18万5千人にとどまり、

高齢化の進行に伴って今後さらに需要が増えると見られています。

厚労省は、

- 受験資格の緩和(5年→3年)

- 対象職種の拡大

- ICTの活用による業務負担軽減

- 更新研修制度の見直し

などを柱に、人材確保策の具体化を検討するとしています。

参照元:NHKニュース「「ケアマネジャー」不足深刻化 資格の取得要件見直しへ 厚労省」

つまり、厚労省の狙いとしては、ケアマネの受験資格を拡大することで有資格者を増やし、ケアマネ不足を解消しようというものです。

表向きには「人材確保」や「介護現場の安定化」を目的として掲げていますが、

現場の実情を見れば、こうした政策は根本的な解決にはつながらないどころか、

かえって制度崩壊を早める危険すらあります。

この記事では、制度改定の背景とその問題点、

そして「なぜケアマネ不足が進むのか」という本質的な課題を、

データと現場の実態をもとに明らかにしていきます。

ケアマネ不足の本当の原因──続けられない仕事、そしてなり手もいない仕事

■ 有資格者は増えても、現場のケアマネは減り続けている

厚生労働省の統計によれば、ケアマネジャー(介護支援専門員)の有資格者数は

令和5年度時点で約74万人。制度開始以来、資格保有者は右肩上がりに増えてきました。

しかし一方で、実際にケアマネとして働いている人は減少しています。

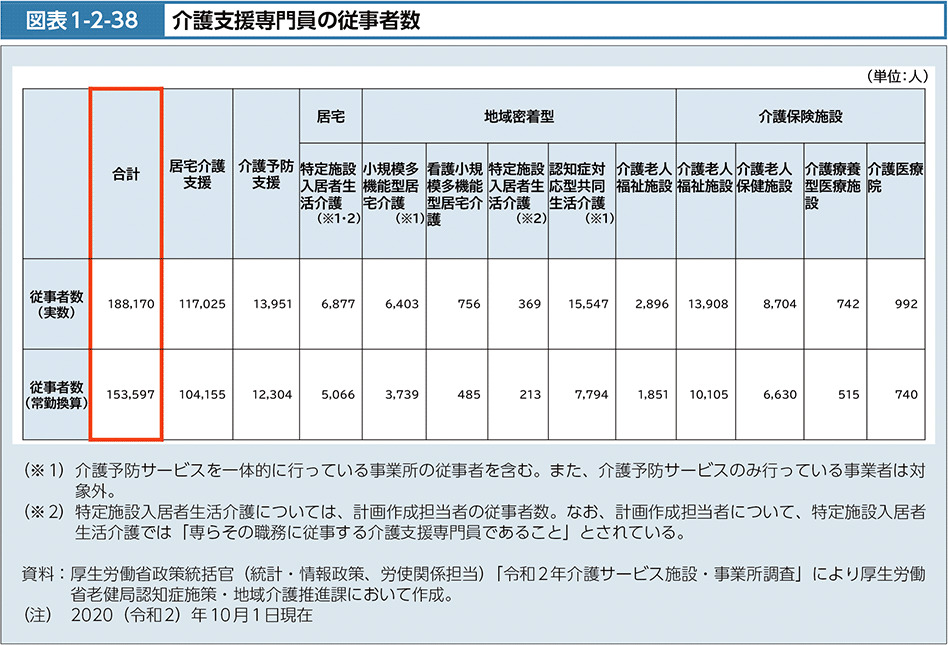

以下は厚労省「ケアマネジメントに係る現状・課題」資料の実数です。

| 年度 | ケアマネ従事者数 | 備考 |

|---|---|---|

| 2018年度(平成30) | 189,754人 | ケアマネ従事者数ピーク時 |

| 2019年度(令和元) | 187,896人 | 減少開始 |

| 2020年度(令和2) | 188,170人 | 横ばい |

| 2021年度(令和3) | 187,368人 | 微減 |

| 2022年度(令和4) | 183,278人 | 5年で▲6,476人(▲3.4%) |

資格者が増え続けているにもかかわらず、現場で働くケアマネは5年連続で減少。

「資格を取る人はいても、なりては増えず、続ける人が減っている」構図です。

■ 受験者数も減少、なり手がいない現実

ケアマネ試験の受験者数も年々減っています。

第28回(2025年度)試験の受験者は50,618人で、前年より約4,000人減少。

制度改定前(2017年度)の約13万人から見ると半分以下です。

参照:厚生労働省「介護支援専門員実務者研修受講試験の実施状況等」

受験資格を「5年→3年」に短縮しても、

この「挑戦したいと思われない資格」「挑戦する価値のない資格」というレッテルが貼られるだけでしょう。

ケアマネ資格を取得することで、資格手当で給与が増える職場の方も多く、それを目的に取得する方はこれからもいるでしょう。

しかし、今回のように受験要件が緩和され、合格率が増え続けていたら、どうなるでしょう。資格の価値が失われ、資格手当を出す意味を感じる事業者も少なくなるでしょう。資格手当を出す事業者も少なくなれば、ケアマネ受験をする動機はますます失われていくのではないでしょうか。

■ 高齢化するケアマネ──世代交代が起きないまま進む退職

介護労働安定センターの調査によると、

ケアマネの平均年齢は54.3歳(2024年度介護労働実態調査より)。

60歳以上がなんと全体の3割以上を占めるという異常事態です。

この10年間で平均年齢が5歳以上上昇しています。

若手の参入が減り、既存のケアマネの高齢化が進むことで、各地で次のような現象が起き始めています。

- 定年や健康上の理由によるケアマネ退職が相次ぐ

- 後任が見つからず、居宅介護支援事業所が閉鎖

- 事業所ごと地域のノウハウや関係性が失われる

- 更新研修のタイミングで退職し、事業所が次々と閉鎖

地域包括ケアの要であるケアマネが抜けると、地域全体の支援体制にも空洞が生じます。

■ 続けられない理由:業務と報酬のバランス崩壊

現場では、制度変更のたびに業務量が増え、

加算要件・記録・報告が細分化され続けています。

介護報酬で評価されない「シャドーワーク(無報酬業務)」も増加傾向です。

| 業務例 | 内容 | 報酬 |

|---|---|---|

| 入退院時の病院調整 | 医療・家族・行政との情報共有 | × |

| 地域ケア会議出席 | もちろん無報酬労働だが断れない | × |

| 重層的支援体制整備事業 | 断らない相談支援として無報酬相談を強いられる | × |

| マイナンバーカード | マイナンバーカードの手続きもケアマネに求められる | × |

労働時間のうち、2〜3割が無報酬業務という調査もあり、

「どれだけ人のため・地域のために動いても評価されない仕事」になっています。

これでは、若い世代が魅力を感じるはずがありません。

■ 「なり手」と「続け手」、両方が失われていく

- 有資格者は増えても、従事者は減っている

- 若年層の参入が減り、高齢化が進行

- 経験者が退職し、事業所が閉鎖

- 現場のノウハウが途切れる

こうして、「なり手」も「続け手」もいない二重の空洞化が進んでいます。

制度上は“人材確保策”が進められていても、現場の実態は縮小と世代断絶の進行です。

キャリアアップで給料が下がる──ケアマネの待遇が招く人材流出

■ ケアマネの平均年収は介護福祉士よりも下

介護労働安定センター「介護労働実態調査」(令和5年度)によると、

ケアマネジャーの平均年収は約397万円。

一方、介護福祉士は約402万円。

専門職としての位置づけにもかかわらず給与は同水準。

しかし、これは表向きの数字で、実質的には介護福祉士の方が給与が高いという逆転現象が起きています。

ケアマネは夜勤がなく、処遇改善加算の対象外となるケースも多いため、

実際には手取りベースで介護福祉士より年収が低いことが少なくありません。

また、ケアマネは管理者手当などの役職手当を含めての給与である場合も多く、単純に一般のケアマネと介護福祉士で比較した場合は介護福祉士の方が給与が多いとも言われています。

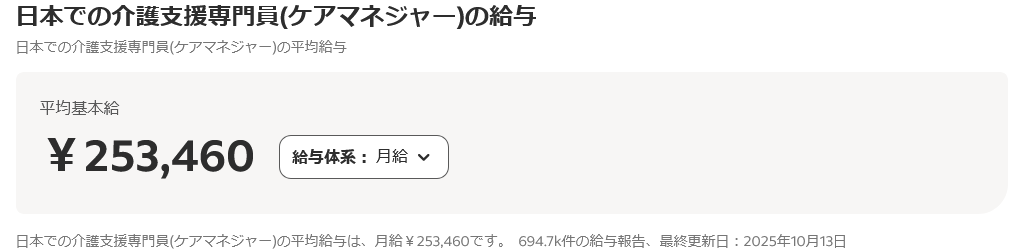

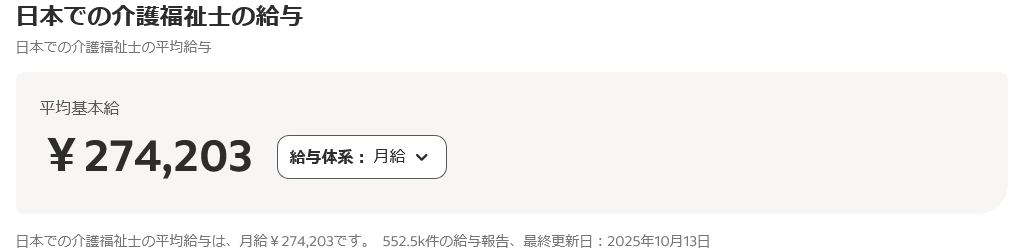

より公平なデータとして、

たとえば求人サイトのIndeedでの求人情報をもとにした平均データ(2025年10月現在)で見ると、

ケアマネの平均が¥253,460/月 に対して、

介護福祉士の平均が ¥274,203/月 です。

これがケアマネの現実なのです。

■ 介護福祉士からケアマネへ──「昇格」で収入が減る

介護職からケアマネへ転職した場合、以下のような構造的な減収が発生します。

| 項目 | 介護福祉士 | ケアマネジャー | 差額・コメント |

|---|---|---|---|

| 基本給(平均) | 約22〜24万円 | 約23〜25万円 | ±0〜+1万円(基本給はほぼ同水準) |

| 夜勤手当(月4〜6回) | +3〜5万円 | ―(夜勤なし) | −3〜5万円(夜勤手当消失) |

| 処遇改善加算 | 対象(1〜3万円/月) | 対象外(居宅では適用外が多い) | −1〜3万円 |

| 賞与・その他手当 | 年2回・平均2.9か月分 | 年2回・平均2.6か月分 | −数万円程度 |

| 平均月給(Indeed) | ¥274,203 | ¥253,460 | −約20,743円/月(−約25〜35万円/年) |

| 推定年収総額 | 約380〜400万円 | 約350〜370万円 | −30〜50万円 |

現場では、「ケアマネになった途端に給料が下がった」という声が珍しくありません。

これが、若い介護職がケアマネを目指さなくなった最も直接的な理由です。

■ 責任は増えるのに、報酬は据え置き

ケアマネは、単に事務をこなすだけでなく、

利用者の生活全体を設計し、医療・介護・行政をつなぐ調整役です。

一つの判断ミスが給付や介護報酬に直結するため、法的責任の重さは他職種より明確です。

にもかかわらず、報酬は据え置き。

むしろ、事業所によっては主任ケアマネ資格を持たないと管理者になれず、

昇進の道も狭まっています。

主任ケアマネ研修には約80時間・費用10万円以上が必要で、

昇格までのハードルも高い。

結果、スキルを磨いても給与には反映されにくい構造ができています。

■ 他職種との比較で見える「転職メリットゼロ」

厚労省や求人サイトの平均年収を基にすると、

ケアマネは他の医療・福祉職に比べて明確に低水準です。

今回の制度改定では、臨床検査技師や救命救急士もケアマネ受験資格に加えるとしています。しかし、その年収や待遇を比較すれば、ケアマネになるメリットがないことは一目瞭然です。

今回構想に上がった各医療職がケアマネになることによるメリット・デメリットを比較しました。

| 職種 | 平均年収(求人ベース) | ケアマネ資格を取る主なメリット | ケアマネ資格を取る主なデメリット | 総合評価 |

|---|---|---|---|---|

| 臨床検査技師 | 約480〜500万円 | ・介護分野に転職できる(医療⇄介護の橋渡し) ・地域包括支援に関われる | ・年収が大幅に下がる(▲80〜120万円) ・医療機関より福利厚生が劣る ・専門技術を活かしにくい | ❌ 経済的にもキャリア的にも非現実的 |

| 救急救命士 | 約460〜550万円 | ・在宅介護の現場理解を深められる ・将来のセカンドキャリアに活かせる | ・夜勤・公務の安定収入を失う ・介護職への転職では年収▲100万円以上 ・制度・書類業務への適応が難しい | ❌ メリットよりデメリットが大きい |

| 公認心理師 | 約420〜460万円 | ・利用者の心理支援の理解が深まる ・生活の場が中心の相談援助ができる | ・報酬は下がる(▲50〜70万円) ・業務範囲が重複し専門性がぼやける ・更新研修・加算業務の負担増 | △ 専門性の融合には意義ありだが報酬は低下 |

| 介護福祉士 (参考) | 約380〜400万円 | ・上位資格へのキャリアアップ ・資格手当が得られる ・体力的な負担は軽減 | ・夜勤・加算手当がなくなり実質減収(▲30〜50万円) ・責任と書類業務が増える | △ 昇格のように見えて実質減収 |

| ケアマネジャー | 約350〜370万円 | – | – | ― |

つまり、今回の見直しでこれらの職種が受験対象に追加されても、

給与が下がる転職先としてケアマネを選ぶ動機はありません。

むしろ、臨床検査技師や救急救命士、公認心理師にとっては「報酬も裁量も減る職種」になります。

また、給与だけでなく、それら多くの専門職は医療機関や行政機関などで勤務していることから、職場の安定性・福利厚生・退職金など、様々な付加価値としてのメリットがあります。それらを捨てて、居宅介護支援事業所で働く選択をする人が多くなるとは思えません。

■ 介護報酬制度が生んだ「報われない専門職」

ケアマネの報酬は、介護報酬の「居宅介護支援費」によって決まります。

2021年の改定後も1件あたりの基本報酬(要介護2以下)は月1万円前後で、

業務量に比べて単価は低いままです。

担当件数にも事実上の上限があり、収入を増やすことにも限界があります。

特定事業所加算などの上乗せはあっても、その分、24時間体制での緊急連絡対応や、事業所内での研修なども義務付けられ、加算算定のための負担は増えるばかり。

つまり、どれだけ真面目に働いても、儲からない設計になっているのです。

処遇改善加算の対象から外されていることも多く、

国全体の方針として「ケアマネの待遇改善」が置き去りにされています。

■ 経験者の退職が止まらず、事業所閉鎖へ

報酬が上がらず、責任だけが増える状況では、

ベテランほど疲弊しやすくなります。

介護労働安定センターの調査では、

ケアマネの離職理由の上位に「収入が低い」「責任が重い」「業務量が多い」が並びます。

実際に、主任ケアマネや管理者の退職により、事業所が閉鎖するケースも増加。

地域で長年積み重ねられた経験や関係性が、

人の退職とともに失われています。

“質の確保”から“数合わせ”へ──制度が逆走し始めた

■ かつては「質を守るための厳格化」だった

2018年度(平成30年度)のケアマネ試験制度改定では、

受験資格が大幅に見直されました。

それまで受験できた介護職・相談員などに加え、

10年以上の実務経験があれば国家資格がなくても受験可能だった時代から、

改定後は「介護福祉士・社会福祉士・看護師などの国家資格保有者」に限定。

目的は明確で、

「ケアマネジメントの質を担保するため」

「高度化・専門化に対応できる人材育成」

とされていました。

この改定により、ケアマネは試験を頑張れば“誰でもなれる資格”から

“専門性をもった職種”として位置づけられた――

はずでした。

■ しかし今回は「数を確保するための緩和」へ

ところが、今回の改定方針ではその理念が180度転換しています。

- 実務経験要件を5年 → 3年へ短縮

- 受験対象に臨床検査技師・救急救命士・公認心理師などを追加

つまり、「人を増やすこと」が目的化されています。

しかし、厚労省自身が過去の改定で「質を守るために絞り込んだ」経緯を持つ以上、

今回の方向転換は制度設計の自己否定に等しいといえます。

■ 「質の低下」ではなく「質の維持が不可能になる」

受験資格を緩和しても、

研修・更新・実務体制がそのままでは教育と支援のキャパシティが追いつかないのが実情です。

主任ケアマネ研修や実務者研修はすでに受講者過多で、

講師不足・開催枠不足が続いています。

この状態で新たな受験者層を増やせば、

質の低下というより質の維持そのものが不可能になります。

■ 研修で得をするのは誰か

制度上、有資格者が増えれば最も利益を得るのは、

実務者研修・主任ケアマネ研修・更新研修を運営する団体、

つまりケアマネ協会や委託研修機関です。

これらの研修は、受講料が数万円〜十万円単位で発生し、

受講者数が増えるほど収入が増える仕組みになっています。

現場では「受験者を増やす政策は、研修事業のための追い風」との声も少なくありません。

■ ICT活用を「教える」側が追いついていない

厚労省は今回の方針で「ICT活用による負担軽減」も掲げています。

しかし、現場を指導する立場にあるケアマネ協会や都道府県研修機関が、

ケアプランデータ連携などのICT化を十分に推進できていないのが実態です。

未だに多くの研修が紙ベースで進められ、

オンライン活用も限定的。

そんな状態で「ICT教育を進める」と言っても、

教える側がデジタルに追いついていない。

結果として、現場には「効率化どころか、研修がまた一つ増えただけ」という反発が広がっています。

■ 「数」ではなく「仕組み」を変えなければ

ケアマネの不足は、

試験制度や受験資格ではなく、

報酬・業務設計・研修負担・ICT環境の遅れといった構造が生んでいます。

資格者を増やすこと自体が悪いわけではありません。ケアマネという仕事が魅力的で、多くの方が受験するということなら何の問題もないでしょう。

しかし、現実は有資格者も多いのに待遇の悪さからケアマネの仕事を選ばない人が多い。

そこにまったく目を向けずに、資格者を増やそうとしているのは悪手でしかないでしょう。

地域包括ケアシステムは、ケアマネの犠牲の上に成り立っている

地域包括ケアシステムは、本来「医療・介護・福祉・地域が連携して高齢者を支える」仕組みとして設計されました。

しかし現実には、地域での関係が希薄化した社会で、地域包括ケアシステムなどは絵に描いた餅でしかありませんでした。インフォーマル支援などまったく機能せず、責任の所在もあいまいで、現場は混乱するばかり。

地域包括ケアシステムという理想を形だけでも成立させるために、ケアマネジャーが制度の隙間を埋める役割を強いられてきたのが実態です。ケアマネ自己犠牲を強いてきたのがこの地域包括ケアシステムです。

行政間の調整、医療機関との情報共有、重層的支援、地域ケア会議への出席。

どれも報酬がつかない業務ですが、「地域で支える」体裁を保つためには欠かせません。

本来行政や包括が担うべき役割もケアマネに押し付けられ、責任だけが増えていく。

その結果、多くのケアマネが現場を去っていきました。

地域包括ケアシステムは、現場を去った多くのケアマネの自己犠牲の上に成り立っている制度なのです。

ケアマネの「質」とは何か

厚生労働省は長年にわたり「ケアマネの質の確保」を掲げてきました。

しかし、その“質”とは何を指すのか、いまだに明確な定義がありません。

そもそも誰にとっての質なのか?利用者の顧客満足なのか、医療機関から見て都合のいい存在であることが質なのか、行政にとって使いやすい駒であることが質なのか、インフォーマルなどを活用して給付削減に努めることが質なのか。

結局、ケアマネ協会でもケアマネジメントの質を定義することはできないのです。ケアマネジメントの質が定義されないまま、質の低さを批判され続けているのです。

「質が下がっている」と批判されるたびに、新たな研修や資格要件が加えられ、現場の負担は増え続けてきました。

しかし、それが“質の向上”に結びついたという根拠はどこにも示されていません。

専門性を確立できないまま、時間だけが過ぎた

ケアマネ制度が始まって20年以上が経過しました。

にもかかわらず、ケアマネの専門性は社会的にも制度的にも確立されていません。

なぜなら、ケアマネの役割が一貫して“制度の調整役”として扱われてきたからです。

利用者の生活を支えるという本来の目的よりも、

給付管理や書類作成、制度変更への対応といった「制度維持のための業務」が優先されてきました。

これではケアマネの仕事にやりがいなんて生まれるわけがありません。

現場が問い続けていること

ケアマネが本当に求めているのは、資格要件の緩和ではありません。

その質を正しく評価され、国家資格の上位資格としての正当な報酬・待遇を与えられ、やりがいを持って仕事が出来る環境が必要なのです。

ケアマネ不足が解消されなければ、この要件緩和をどこまでも進めていくのでしょうか?受験要件が撤廃され、資格や実務経験がなくても受験できるような資格になるのか、それとも試験自体を撤廃するのか。資格としての価値を失ったら、ケアマネによるマネジメントなど機能しないでしょう。

ケアマネの資格の価値を取り戻す。それができない限り、ケアマネ不足が解消されることはないでしょう。

まずしなければいけないのは、ケアマネの仕事に就く可能性の低い新たなケアマネ有資格者を増やすことではありません。

ケアマネ資格を持ちながらケアマネの仕事から離れていった人たち、ケアマネの仕事に就くことを諦めた人たちに、ケアマネの仕事にもう一度目を向けてもらうことではないでしょうか。

そのために、ケアマネという仕事が魅力的なものになるよう、せめて待遇を整えるべきなのです。それだけなんです。

まとめ

資格要件の緩和では、ケアマネ不足は解消しません。

有資格者はすでに74万人います。

問題は「なり手」がいないのではなく、「続けられない」構造にあります。

報酬は低く、責任は重く、業務は増える一方。

制度の隙間を埋める“自己犠牲”の上で、地域包括ケアはかろうじて動いています。

3年に短縮しても、根本は何も変わりません。

本当に必要なのは要件の緩和ではなく、働き続けられる環境を整えることです。

編集:

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)

ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。