今日お話ししたいのはたったひとつだけ。

「介護サービス情報公表システムに、自社ホームページへのリンクを載せましょう」ということ。

まずは一度、ご自身の事業所ページを確認してみてください。

もしリンクが載っていなかったら――今すぐ設定。たったそれだけです。

それができている方はこの先の内容を読む必要はないので、そっとブラウザの「閉じる」を押していいです。

「え、そんなの本当に必要?」「それ、やる意味あるの?」

そう思った方だけ、この先を読んでください。

たった一行のリンクが持つ価値を、きっと理解できるはずです。

この記事のコンテンツ

サービス情報公表システムは「義務」で終わらせない

多くの事業所は「サービス情報公表システムは義務だからやるもの」と捉えています。

誰が見るかもわからないようなものに、毎年高いお金を払い、調査員が来たかと思えばつまらない質問ばかりに付き合わされる。

情報公表なんて言葉すら聞きたくないので、更新のタイミングで必要最低限だけ入力し、あとは特に触れない。

そんな状況がよく見られます。気持ち、すっごい、わかります(自分も、管理者してましたから・・・)。情報公表制度の問題点は下記のリンクから。

ただ、ここでせっかくの発信の機会をかなり逃してしまっている可能性があると思いませんか?

介護サービス情報公表システムは、行政が運営する公的なデータベース。

利用者や家族、求職者が「正しい情報を確認したい」と思ったときに、安心して開けるサイトです。

国の公的なサイトなので、検索エンジンからも信頼されるため、上位表示されやすい。

そのため、場合によっては事業所のホームページよりも上位に表示されるという事業所も少なくないのではないでしょうか。

だからこそ、この情報システムに自社ホームページへのリンクがあるかどうかで、

その事業所の印象が変わります。

リンクがなければ、

- 公式のホームページがないのかな?

- 詳しい情報はどこから見ればいい?

と迷わせてしまいます。

一方、URLを載せておけば、公的な情報ページを入口にしながら、

あなたの事業所の理念や雰囲気、サービス内容をしっかり伝えられる場所、つまり自社のホームページへつなげることができます。

そもそも、介護サービス情報公表システムとは?

介護サービス情報公表システムは、都道府県が公式に運営する事業所データの公開サイトです。

所在地や体制、加算状況などの基本情報がまとめられ、利用者が条件を比較しながら確認できる仕組みになっています。

事業所の選択をケアマネ任せにせず、公平な視点から利用者自身が選べるように、というのがこの制度の趣旨です。

そのため、虚偽の情報を掲載していないか調査員が訪問してチェックをしたり、毎年半強制的に更新をさせたりしています。

事業所としては手間以外の何物でもないと思いつつも、公平中立な選択ができる土台として国が用意したシステムだということです(だったら調査や更新の事務手数料とか事業所に負担させるのはおかしくないですか?っていつも思うんですけどね・・・)。

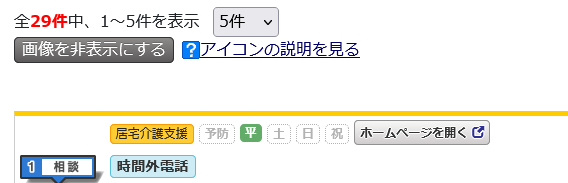

そして、この公表システムには自社ホームページURLを掲載できます。

これを忘れている事業所さんは、結構多いんです。

自社でホームページを持っているのに、掲載していない。

実はそれ、大きな機会損失につながっているんです。

SEO(検索エンジン最適化)の観点から言うと、公的機関からのリンクがあると、検索エンジンからの評価ポイントが上がると言われています。

ただ、情報公表システムのリンクは JavaScriptという形式 で表示されています。

検索エンジンはこれを通常の「被リンク」としては評価しないため、実は、直接的なSEO効果はほとんど期待できません。

だとしても、大きなメリットがあるので、このメリットの部分をこの後の章で説明していきます。

ちなみに、障害福祉サービスの「WAMNET」は少し仕組みが異なり、

こちらは通常のHTMLリンクで掲載されます。

公的機関ドメイン(wam.go.jp)からのリンクは信頼性が高く、

SEO上も価値が大きいので、障害サービスを提供している事業所は必ず登録しましょう。

公表システムにリンクを載せる3つのメリット

ここからは、実際にどんなメリットがあるのかを整理してお伝えします。

1. ホームページへ自然に誘導でき、伝えたい情報を確実に届けられる

情報公表ページで得られるのは、あくまで事業所のベースとなる基本情報です。

機械的に並べられただけの情報で、求職者や利用者が正確に内容を把握できるかというと、かなり難しいです。

ケアマネだったらわかります。

ここに書いてある利用者数は実利用者数よりも少なくなるわよね、とか、

あ、この退職者って書いてあるのあのサービス提供責任者さんよね~とか。

なので、多くの人はこの情報公表システムの内容に「満足しない」のです。

となると、どのような行動に動くかというと、リンクを経由して事業所のホームページに移動するのです。

そこに、事業所が本当に伝えたい情報・魅力を伝えるチャンスがあります。

公表ページ → ホームページ

という流れを作ることで、利用者・家族・求職者に

- 知りたい情報をすぐ届けられる

- 誤解の少ない、正確な理解をしてもらえる

という効果が生まれます。

事業所の情報公表ページを見ているということは自社サービスのターゲットになりうる存在です。

そのターゲットを呼び込む入口を自分たちで閉ざすことに、何の意味もありません。

2. オープンデータ経由で複数サイトから被リンクを獲得できる

すでにお伝えしている通り、情報公システムのリンクはJavascriptという形式で書かれたリンクなので、被リンクとしてのSEO効果はないと言われています。

JavascriptのリンクもGoogleが認識できればHTMLと同様に扱われるので不利になる事はないと、Googleのアナリストである John Mueller 氏が発言していました。

つまり、被リンクとして認識し、SEO上の一定の評価を与えている可能性もゼロではないと言えます。

※参照:プロモニスタ「JavaScriptで書かれたコンテンツはGoogleから評価される?されない?の謎に迫る」

ただ、もしリンクのSEO上の価値がゼロだったとしても、リンクが引用されてSEO上の価値を持つことは間違いありません。

公表システムの情報は、信頼性の高いオフィシャルな情報として、様々な外部サイトで自動的に引用されてます。

実は情報公表システムに掲載しているデータは厚生労働省のオープンデータとして、民間を含めて様々な事業者が自由に活用していいことになっています。

そのため、事業所の検索サイトなどを民間事業者が作成しています。

厚生労働省:介護サービス情報の公表システムデータのオープンデータ

その際、自社のホームページURLも一緒に転載されるため、

多様なドメインから自然で質の高い被リンクが増えやすくなります。

これはサイト全体の信頼性向上にもつながり、間接的なSEO効果として働きます。

3. 公的情報源と公式ホームページがつながり、事業所の信頼性が高まる

インターネット上では様々なサイトが自社情報を引用するなどしており、どれが公式サイトなの?とユーザーが迷う状況も起こります。

検索の仕方や検索するユーザーの環境によっては、必ず自社ホームページが検索の一番上位に表示されるとは限らないのです。

そこで、サービス情報公表システムという行政の公式情報ページに「ここが公式ホームページです」と掲載されているだけで、その信頼性は大きく異なります。

反対に、リンクがない場合はネット検索で情報が散らばり、

「どれが本物の公式サイトなのか分からない」という状況を生みやすくなります。

事業所のホームページに公式マークをつけるつもりで、情報公表システムにはホームページのアドレスを登録しましょう

公表システムにリンクを載せる際の注意点とまとめ

リンクを掲載するときは、次のポイントだけ押さえておけば安心です。

- 事業所トップページのURLを登録すること

- http / https を確認する

- 間違ってメールアドレスをURL欄に入れない

- 誤字・全角文字で入力してしまうなどのミスを避ける

オープンデータの情報を見ていると、こういったミスが実は結構あります。そして、これを登録する際に公表する都道府県は一切チェックしません。

※事務手数料を取っているのにノーチェックです。そんなボロい商売あります?

そして、一回間違って登録してしまうと、ホームページアドレス変更なしでそのまま掲載しっぱなしになる事が多いので、間違ったまま登録されてしまいます。

必ず、ブラウザのアドレスバーからコピペする。そして、公表後には確認する。

気を付けましょう。

まとめ:小さなひと手間ですが、確実に差がつきます

サービス情報公表システムのリンク欄は目立たない場所にありますが、

実はここを丁寧に設定することが、

- ホームページへの導線

- 外部サイトでの露出

- SEOの底上げ

- 情報の信頼性向上

につながる、非常にコスパの良い改善点です。

費用も時間もほとんどかかりません。

もし「あれ?掲載しているかな?」と思ったあなた。ぜひ今日中に確認してみてください。

それだけで、事業所の発信力が一段上がります。

介護福祉のウェブ制作ウェルコネクトでは、ホームページを通して事業所の価値を上げていくお手伝いをしていきます。

新規制作・リニューアルをご検討されている方は、ぜひ気軽にご相談を。

編集:

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)

ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。