「SWOT分析なんて、もう知ってるよ」

そう感じる人も多いでしょう。

けれど、制度が毎年のように変わり、人材確保も競争が激化し、デジタル化が加速する今の介護現場において、“わかっているつもりの分析”ほど危ういものはありません。

2024年度の介護報酬改定では、処遇改善加算の一本化、科学的介護(LIFE)の拡充、そしてDX導入の促進など、事業経営を左右する要素が一斉に動きました。

こうした環境変化の中で、「自社は何を強みに、どこに注力していくのか」を整理しなければ、戦略の軸が定まりません。

SWOT分析は、古くから経営戦略論の基本とされてきたフレームワークです。

しかし介護事業では、強みと弱みを見つけるだけの見える化ツールとして使われがちでした。

強みと弱みを並べ、機会と脅威を挙げて──満足して終わる。

それでは、経営の意思決定にはつながらない。

いま、SWOT分析をやり直す意味がある。

介護事業の「強み」は、単なる数字や実績で決まるものではありません。

現場の価値観やスタッフの姿勢、地域との関係性といった“見えづらい資源”の中に宿ります。

しかもそれは、人が変われば変化し、制度が動けば形を変える。

たとえば、以前は見えていなかったケアの連携力やチーム文化が、分析を通じて可視化されることもある。

逆に、制度改定や地域の競合状況が変われば、昨日までの強みが明日には脅威に変わる。

だからこそ、SWOT分析は一度きりの確認ツールではなく、

継続的に自社を見直すための実務ツールとして再評価されるべきなんです。

本記事では、

- 介護事業を取り巻く最新の制度・人材・DX環境を踏まえたSWOTの再評価

- とくに分析が難しい“訪問介護”の特徴とその読み解き方

- そして、分析を「見える化」から「行動」へとつなぐAI診断ツールの活用

この3つを軸に、いま現場で生きるSWOT分析を解説していきます。

この記事のコンテンツ

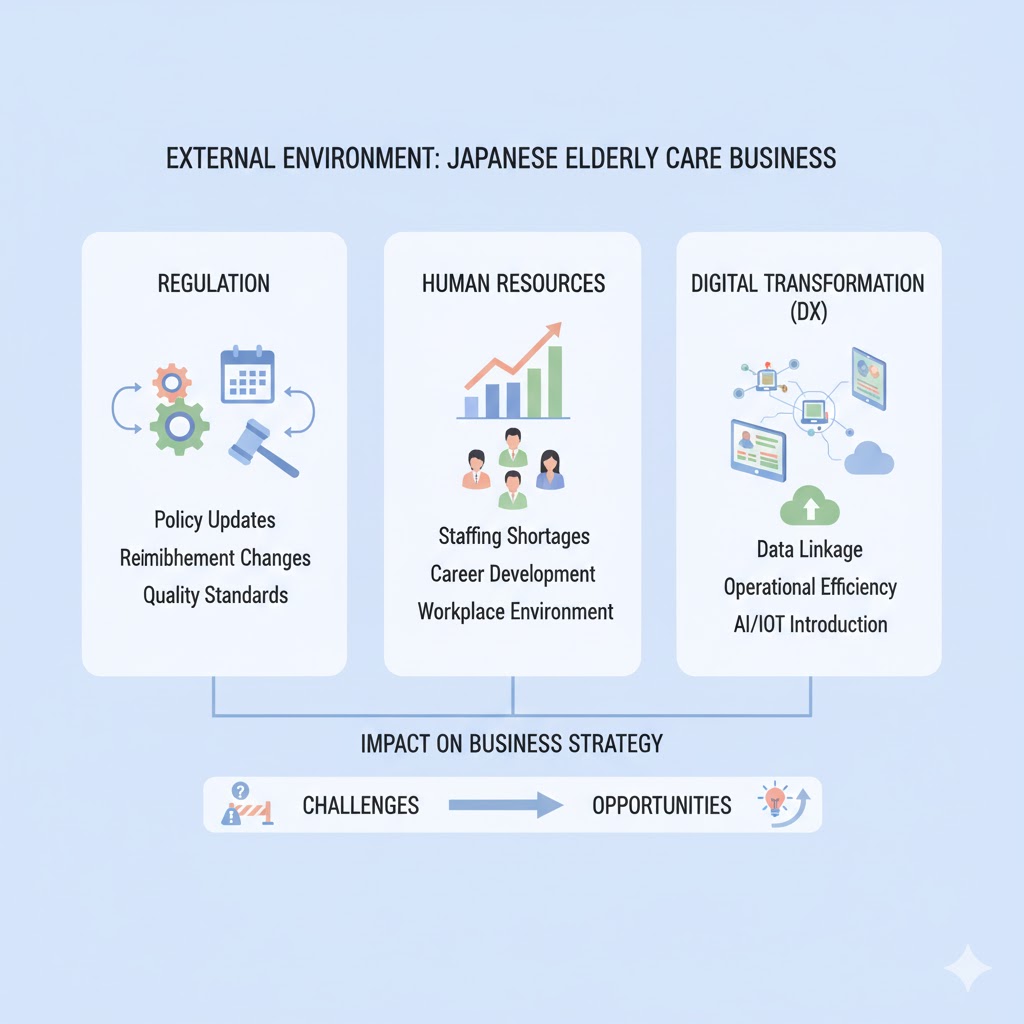

介護事業をとりまく外部環境

SWOT分析を行ううえで、最初に押さえるべきは「自社の外側」で起きている変化です。

介護業界はこの1〜2年で、制度・人材・デジタルの3つの面から構造が大きく動きました。

これらの変化は、事業所にとっての“機会”にも“脅威”にもなり得ます。

①制度:報酬改定が示す“競争軸”の変化

2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、処遇改善加算の一本化や科学的介護(LIFE)の推進など、制度全体の方向性が明確に変化しました。

これまで評価の中心は「質の高いサービス」でしたが、

今後は「データを活用し、改善の仕組みを持てるか」が競争の基準になります。

加算は単なる収益の上乗せではなく、

事業所の運営能力や体制整備力を示す指標としての性格を強めています。

算定できるかどうかは、そのまま組織のマネジメント力を映す結果といえます。

したがって、報酬改定には受け身で対応するのではなく、

「改定を前提に事業戦略を設計する」という姿勢が重要です。

加算構造の変化は、

- 経営モデルを再設計するためのシグナル

- 組織の柔軟性を測るベンチマーク

として捉えるべきです。

言い換えれば、「良い事業所」の定義は制度改定とともに変わります。

この変化をいち早く読み取り、自社の運営モデルを更新できる事業所こそが、

中長期的な競争優位を築くことができます。

②人材:量の確保から「働き続けられる職場」へ

厚生労働省の推計では、2026年度には約25万人の介護人材が追加で必要とされています。

採用活動の激化はもちろん、離職防止とキャリア支援がこれまで以上に重要です。

この“人材確保難”は脅威の代表例ですが、裏を返せば、

「働き続けられる職場」を設計できた事業所には明確なチャンスがあるということ。

- 柔軟な勤務制度

- 明確なキャリアパス

- ICTによる業務軽減

これらの要素を組み込むことで、同じ地域・同じ単価でも差がつく時代になりました。

③DX:データ連携と業務効率化の両輪

政府が掲げる「医療・介護DX工程表」では、電子記録・標準仕様の推進が明記されました。

これにより、2025年以降はアナログ運用の事業所が大幅に不利になる可能性があります。

一方で、デジタル化は単なる効率化の話ではなく、

「データをつなぐことで新たな地域連携が生まれる」点に本質があります。

たとえば、訪問介護・看護・ケアマネが同じプラットフォームで情報共有できれば、

連携スピードが上がり、利用者満足や紹介機会にもつながる。

つまりDXは、

- 導入の遅れ=脅威

- 現場運用の成熟=機会

の両面を持つテーマです。

この3つの変化は、それぞれが独立しているようでいて、

実際は「人材×制度」「制度×DX」といった形で相互に影響し合います。

だからこそSWOT分析では、

単に要因を並べるだけでなく、関係性を読み解く視点が欠かせません。

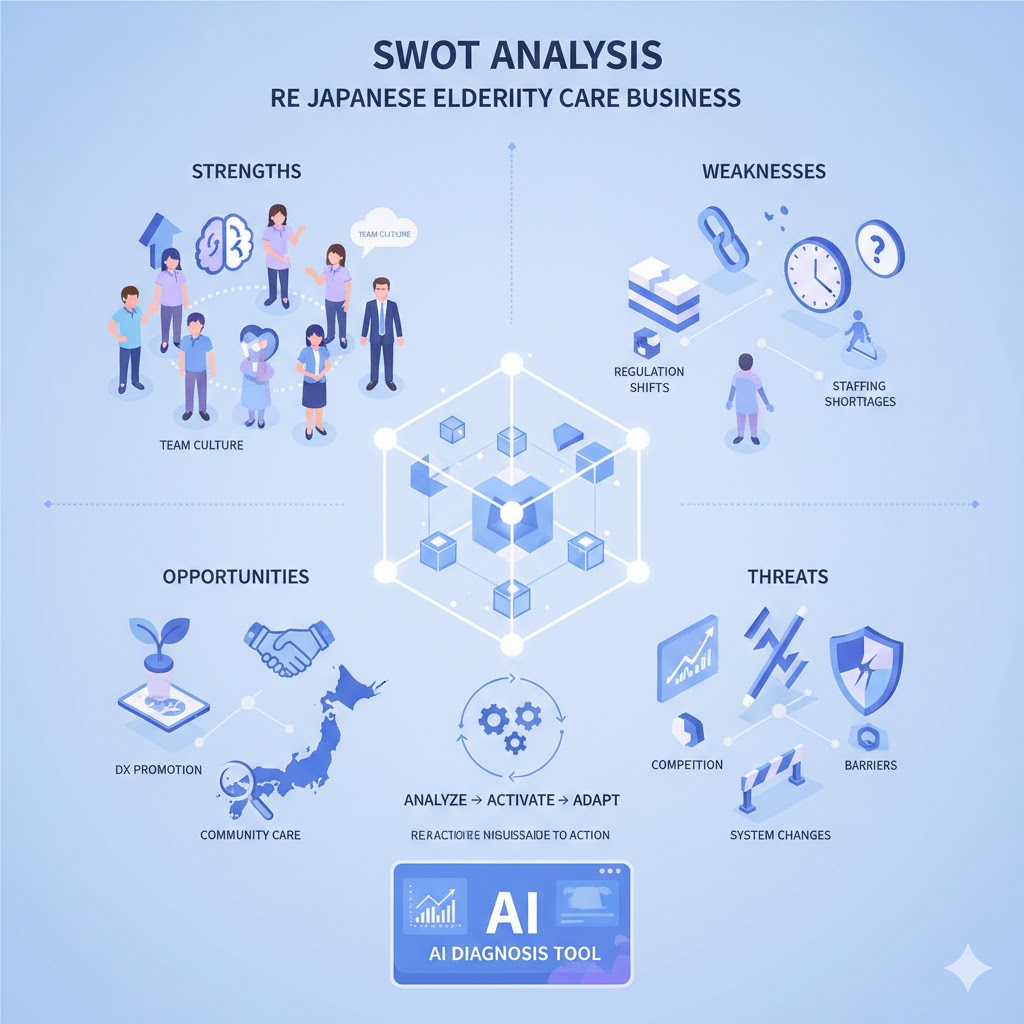

介護事業におけるSWOT分析の構造と本質(改訂版)

SWOT分析(スウォット分析)は、

企業の内部環境(Strengths・Weaknesses)と外部環境(Opportunities・Threats)を整理し、経営戦略を構築するための基本的なフレームワークです。

1960年代にハーバード・ビジネス・スクールで提唱され、

ポーターの競争戦略論やリソース・ベースド・ビュー(RBV)などの発展理論の基礎にもなりました。

つまり、SWOTは“経営戦略を立てる前段階の分析ツール”という位置づけです。

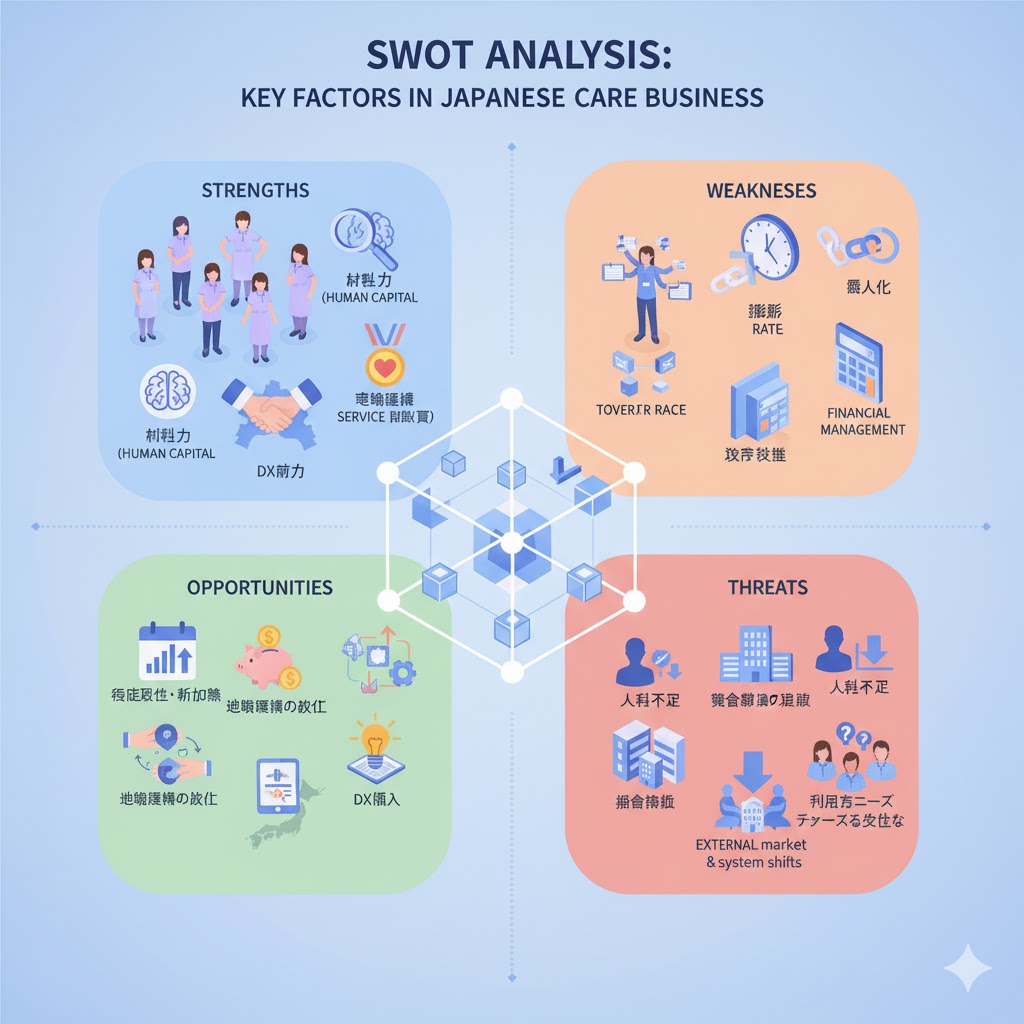

| 区分 | 意味 | 主な分析対象 |

|---|---|---|

| 強み(Strengths) | 自社が他社より優れている内部要素 | 人材力、専門性、地域連携、サービス品質、DX対応力など |

| 弱み(Weaknesses) | 内部の改善が必要な要素 | 属人化、離職率、財務管理、育成体制など |

| 機会(Opportunities) | 外部環境の中で活かせる要素 | 制度改定、新加算、補助金、地域連携の拡大など |

| 脅威(Threats) | 外部環境の中でリスクとなる要素 | 人材不足、競合増加、報酬抑制、利用者ニーズの変化 |

介護事業の場合、これらの要素は動的です。

制度改定、人材構造、地域特性のいずれも変化が速く、

「一度の分析で終わる」ものではありません。

SWOT分析は、経営資源の棚卸しではなく、環境変化に応じて戦略を再定義するためのプロセスと捉えるべきです。

介護事業におけるSWOT分析の実務的な価値

- 全体構造を俯瞰できる

→ 内部・外部を分けて整理することで、経営上の論点を過不足なく把握できる。 - 意思決定の前提を共有できる

→ 管理者・現場・経営層が同じ情報構造を持ち、議論の前提がそろう。 - 戦略立案に直接つなげられる

→ クロスSWOT(S×O、W×Tなど)により、「どの資源をどの機会に当てるか」を明確化できる。 - 継続的な見直しが可能

→ 制度改定や人員変動のたびに更新でき、経営の“定期点検ツール”として機能する。

介護業界のように外部環境の変化が激しい領域では、

SWOTは「静的な分析」ではなく「動的な経営判断の枠組み」として使うべきです。

つまり、次のように理解するのが実務的です。

SWOT分析とは、組織の強み・弱みを環境変化に照らして再定義し、次の打ち手を導くための意思決定モデルである。

訪問介護はなぜ分析が難しいのか

介護事業の中でも、訪問介護は特にSWOT分析が難しい領域です。

理由は、事業の成果が「制度」「地域」「人材」という可変要素に強く依存しているためです。

同じ報酬体系のもとで運営していても、地域や人員構成によって事業特性が大きく異なります。

以下の4点が、分析を複雑にする主な要因です。

①成果が「人」によって変動する

訪問介護のサービス品質は、職員一人ひとりの技量や姿勢に大きく左右されます。

業務プロセスは標準化できても、実際の利用者満足や紹介率などの成果は人的要素によって変化します。

この構造上、一般企業のように数値指標だけで強み・弱みを評価することが困難です。

②「地域変数」が大きい

訪問介護は、エリア内の高齢化率、交通条件、他事業所の分布など、

地域構造の影響を強く受けます。

同じ運営方針でも、都市部と地方、平地と中山間地域では採算性の前提が異なります。

SWOT分析では、外部要因(O・T)に地域特性を必ず組み込む必要があります。

③財務・生産性データが構造的に分散している

通所や入所系と異なり、訪問介護は移動コストと稼働率の影響が大きく、

単純な「売上-人件費」では事業効率を測れません。

また、職員配置や訪問距離によって原価が変動するため、

数値を横断的に比較しても、正確な内部評価が難しいのが実情です。

④経営者と現場の情報構造が乖離しやすい

サービス提供責任者や訪問スタッフが日々得ている情報は定性的で、

経営判断に必要な形で集約されにくい傾向があります。

結果として、経営層の分析と現場の実感にズレが生じ、

「強み・弱み」を正確に定義できないままSWOTが形骸化するケースが多く見られます。

以上のように、訪問介護ではデータと現場の間に分析上のギャップが存在します。

このギャップを埋めるには、数値だけでなく、スタッフの意識・組織文化・地域関係といった

定性的な情報も分析対象に含める必要があります。

つまり、外部の専門家がやってきて数字だけ見ても、正しい分析ができるものではないのです。自分たちで事業所の状況を見える化・言語化することが出来なければ、改善につなげることができないのです。

SWOT分析を有効に機能させるためには、「現場の語りを構造化し、経営判断に転換する仕組み」を持つことが前提条件になります。

訪問介護のSWOT分析を実践するステップ

訪問介護のSWOT分析は、単なる机上の整理ではなく、

現場の情報を経営判断に変換するプロセス設計として行うことが重要です。

以下の4ステップで進めると、データと感覚の両方を反映した分析が可能になります。

① 内部環境の棚卸し:運営資源を構造的に整理する

まず、自社の運営構造を「人・プロセス・成果」で分解します。

これは“評価”ではなく、“可視化”の段階です。

主な項目:

- 人員体制(常勤・登録・兼務の構成)

- 教育・OJT体制、会議・フィードバックの運用

- 稼働率・平均訪問件数・キャンセル率

- 加算取得状況(処遇改善・特定事業所・研修等)

- 業務プロセスの標準化・マニュアル整備状況

ここで重要なのは、「どの情報が定量で、どこが定性か」を明確に分けることです。

データで示せるものと、スタッフの感覚に頼る部分を区別して扱うと、

分析の精度が格段に上がります。

② 外部環境の把握:制度・地域・競争の三層で整理する

外部要因は、介護業界全体の動きに加え、地域構造と市場構造を含めて捉える必要があります。

主な項目:

- 制度動向(報酬改定、加算要件、行政補助制度)

- 地域特性(高齢化率、世帯構成、移動距離、居宅数)

- 競合状況(他事業所数、参入事業者の特徴)

- 地域包括支援センター・医療機関との連携状況

- DX支援・補助金・業務効率化のトレンド

この層を曖昧にすると、「なぜ今その戦略を取るのか」が説明できなくなります。

分析段階から外部情報を定期的に更新する仕組みを持つことが、

SWOTを“使えるフレーム”に保つ条件です。

③ チームでのSWOTワーク:現場の視点を分析に取り込む

訪問介護の強み・弱みは現場にしか見えません。

したがって、管理者だけでなく、サービス提供責任者やスタッフを巻き込んで

ワークショップ形式で分析を行うことが有効です。

手順の一例:

- 各職員に「自事業所の強み・課題」を3つずつ挙げてもらう。

- 経営層と管理者で内容を整理し、S・W・O・Tに分類する。

- 分類後、代表的な意見や頻出ワードを可視化(ホワイトボード・共有ツール等)。

この工程により、経営と現場の認識を同じ平面上に置くことができます。

定性的な“語り”を構造化するのがこのステップの目的です。

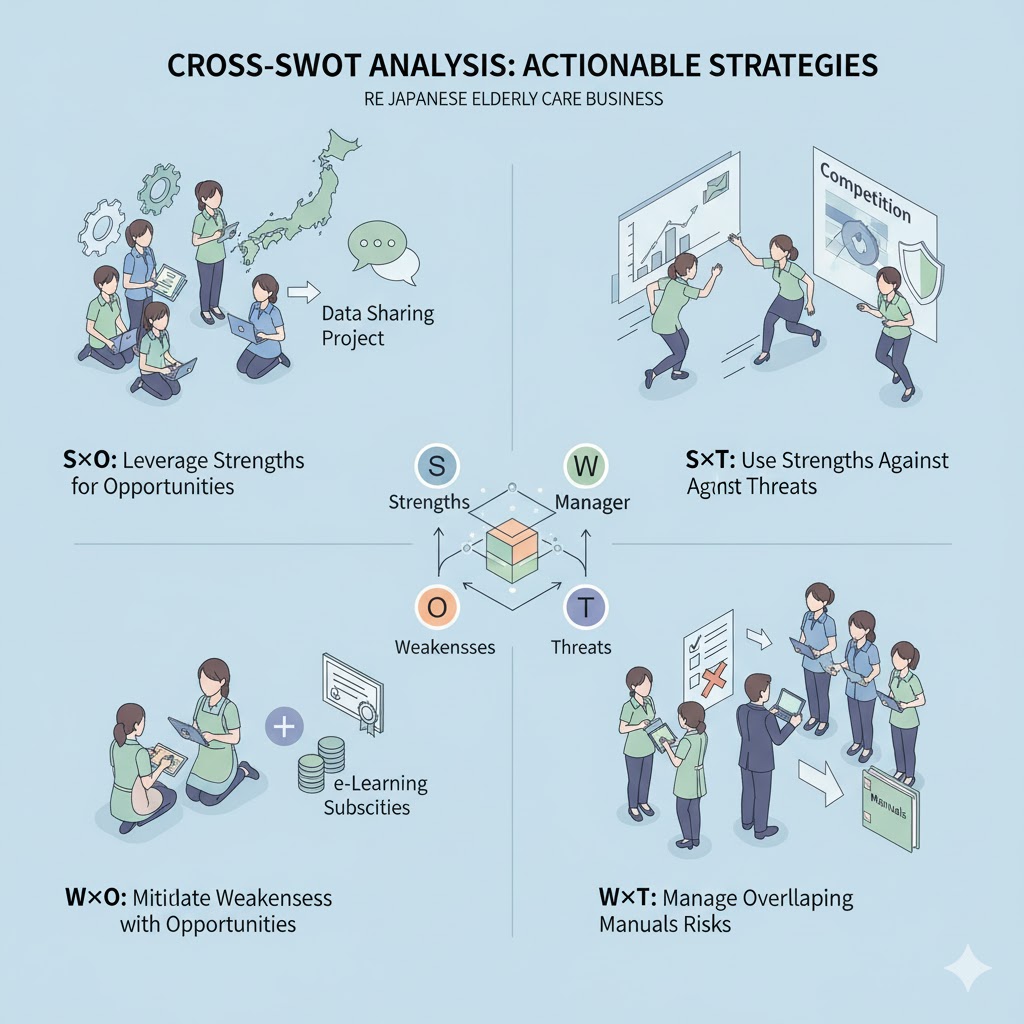

④ クロスSWOTで戦略化:打ち手に変換する

分析で終わらせないために、最後に行うのがクロスSWOTです。

内部要因と外部要因を掛け合わせ、具体的な戦略テーマに落とし込みます。

| 区分 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| S×O | 強みを活かして機会を取る | 地域連携力 × DX補助金 → 情報共有強化プロジェクト |

| S×T | 強みで脅威に対抗する | 即応体制 × 競合増 → 「緊急訪問対応チーム」で差別化 |

| W×O | 弱みを機会で補う | 教育不足 × 処遇改善加算 → eラーニング+OJT整備 |

| W×T | 弱みと脅威の重複領域をリスク管理 | 管理者依存 × 人材不足 → チーム制・マニュアル化 |

クロスSWOTは、行動方針を言語化するためのツールです。

ここで明文化された戦略テーマが、次期の計画・KPI設定・研修計画の基礎になります。

この4ステップを継続的に回すことで、

訪問介護のSWOT分析は“年次行事”ではなく、経営管理の基盤として機能します。

AIによる簡易SWOT診断ツールで“見える化”を加速

訪問介護のSWOT分析を継続的に実施するうえで課題となるのが、

データ収集と共有の負荷です。

現場スタッフの感覚を言語化するのにも時間がかかり、

経営会議での分析が「更新されない資料」になってしまうことも少なくありません。

その課題を補う仕組みとして、有効なのがAIを活用した簡易SWOT診断ツールです。

誰でも利用可能なAIウェブアプリとして作成し、公開していますので、ぜひお試しください。

1. 仕組み

ツールでは、以下のような情報を入力します。

- 人員体制(常勤比率・勤続年数3年以上の職員の割合・介護福祉士の割合など)

- 研修実施状況(BCP訓練・新人教育チェックリスト・外部研修参加状況など)

- 直近のサービス実績(医療的ケアや看取りの実績・事業所間連携など)

- 採用/広報(ホームページの更新状況・SNSの活用など)

- 現場が感じている強みと課題(自由入力)

AIはこれらの情報をもとに、

- SWOTマップ(S・W・O・Tの分類)

- 事業所の特徴を要約したキャッチフレーズ

- 簡易的な戦略提案

を自動生成します。

2. 目的と価値

このツールの目的は、分析を自動化することではありません。

もちろん、事業所の強みをいろんな場面で使えるキャッチコピーにするだけでも、大きなメリットがありますし、見えていなかった課題も確実に見えます。

しかし、それ以上に、AIを活用して「思考を始めるための下書き」をつくることに大きな価値があります。

- スピード:人が数時間かけて整理していた情報を、数分で初期可視化できる。

- 客観性:スタッフや経営者が主観的に見ていた要素を、AIが構造的に分類する。

- 共通言語化:生成されたフレーズが、議論の出発点として機能する。

つまり、AIは分析の代替ではなく、認識をそろえる補助線として使うものです。

3. 実務への応用

AI診断を単体で使うよりも、

以下のように経営会議や研修の導入部分に組み込むと効果が高まります。

- SWOTワークの前にAI診断結果を配布し、討議のたたき台にする。

- 管理者会議で各拠点のAI出力を比較し、認識の差を確認する。

- 採用や広報で、AIが生成したキャッチフレーズを「第三者的視点の紹介文」として再利用する。

このように活用すれば、AIは“言語化の支援者”として機能し、

SWOT分析を定常的に回す体制づくりにも寄与します。

AIを使う目的は、考えることを減らすことではなく、考え始めるハードルを下げることです。

SWOT分析を「一部の人がつくる資料」から、

「全員が参加できる対話の枠組み」に変える――

その変化を支えるのが、AI診断ツールの役割です。

クロスSWOTから戦略へ(訪問介護の例)

SWOT分析の結果は、4象限を眺めて満足してしまうと意味を持ちません。

本質は、その要素を組み合わせて戦略を導くプロセスにあります。

これを体系的に行う手法が「クロスSWOT分析」です。

1. クロスSWOTの考え方

SWOT分析では、内部要因(S・W)と外部要因(O・T)を掛け合わせて検討します。

組み合わせによって導く戦略の性格は異なります。

| 区分 | 意味 | 目的 |

|---|---|---|

| S×O(強み × 機会) | 自社の強みを活かして機会を取る | 成長・拡大戦略 |

| S×T(強み × 脅威) | 強みでリスクに備える | 防衛・差別化戦略 |

| W×O(弱み × 機会) | 弱点を補いながら機会を活かす | 改善・改革戦略 |

| W×T(弱み × 脅威) | リスクと弱点が重なる領域を回避・縮小 | 安全・撤退戦略 |

この整理により、「今どの方向に力を配分するか」を具体的に設計できます。

2. 訪問介護における戦略テーマの例

| 組み合わせ | 戦略テーマ | 具体的な方向性 |

|---|---|---|

| S×O | 地域連携力 × DX補助金 | 電子記録や情報連携の強化を進め、医療・看護との連携体制を拡充する。 |

| S×T | 即応体制 × 競合増加 | 「即日対応可能な訪問チーム」を常設し、紹介スピードで差別化を図る。 |

| W×O | 教育不足 × 処遇改善加算 | 加算財源を研修制度整備に充て、スタッフのスキル底上げと定着率向上を両立する。 |

| W×T | 管理者依存 × 人材不足 | チームリーダー制を導入し、業務標準化と権限移譲を同時に進める。 |

クロスSWOTでは、単なる「施策リスト」ではなく、戦略の意図と資源の方向づけを明確にします。

たとえば、訪問介護では「人材確保」を単独テーマにするより、

「管理者依存 × 人材不足」というW×Tの視点で、組織設計の課題として扱う方が再現性の高い打ち手になります。

3. 戦略を実行段階に落とす際のポイント

クロスSWOTで得られた戦略テーマは、次の3段階で運用します。

- 短期(3か月):課題領域の明確化と指標設定(稼働率・離職率など)

- 中期(6か月):改善策の実行と検証(研修制度・チーム構成の見直し)

- 長期(1年):組織設計・サービスモデルの定着化

このように、SWOTを「戦略設計 → 実行 → 再分析」の循環型プロセスとして運用することで、

分析が年次報告ではなく、意思決定サイクルとして根付きます。

SWOT分析の成果は、表ではなく行動にある。

クロスSWOTは、“考える時間”を“動く方向”に変換する手段である。

SWOT分析の再評価|見える化の先にある「共有と実行」

SWOT分析を実施しても、多くの事業所で結果が実務に結びつかない理由は明確です。

それは、「分析結果を誰が・どのように実行に落とし込むのか」が定義されていないからです。

訪問介護のように、現場裁量が大きく、日々の判断が業務成果に直結する事業では、

経営層の意思決定を全スタッフが同じ認識で理解しているかどうかが、

戦略実行の成否を分けます。

1. SWOTは「経営と現場をつなぐ翻訳装置」

SWOT分析の最大の利点は、情報の構造が視覚的で共有しやすいことです。

言葉では伝わりにくい経営方針も、SWOTの形で整理すると現場に伝わりやすくなります。

- 強み(S) → 「私たちが誇っていいこと」

- 弱み(W) → 「日々気をつけたいポイント」

- 機会(O) → 「これから取りに行く方向」

- 脅威(T) → 「全員で備えるリスク」

この構造を共有するだけで、スタッフが自分の行動を経営方針に照らして判断できるようになります。

つまり、SWOTは戦略立案の道具であると同時に、意思統一のための可視化フレームでもあります。

2. 共有の仕組みを設計する

分析結果を「現場で活かせる形」にするためには、共有プロセスの設計が欠かせません。

具体的な方法:

- 経営会議で決定したSWOTマップを、スタッフミーティングで共有する。

- 各チームごとに「自チーム版SWOT」を再作成し、現場の言葉に置き換える。

- 戦略テーマ(SO・ST・WO・WT)を目標管理シートやKPIに反映させる。

このように、経営→現場→経営の循環構造を作ることで、SWOTは単発の資料ではなく、

組織運営の言語として定着します。

3. “実行に耐える見える化”とは

「見える化」という言葉は使い古されていますが、

介護事業における本来の意味は“行動の整合性を保つための構造化”です。

分析を図に描くだけではなく、

- 各要素の責任者を明確にする

- 定期的に見直す時期を設定する

- KPIと紐づけて進捗を検証する

こうした運用ルールを整えることで、SWOT分析は実行力を持つ経営ツールに変わります。

SWOT分析の価値は、「何を知ったか」ではなく、「全員がどの方向を向けたか」で測ります。

分析の精度よりも、共有の質。

一部の人が理解している戦略より、全員が納得して動ける戦略のほうが、組織を強くします。

結論

介護事業のSWOT分析は、単なる経営理論ではありません。

制度、人材、DXといった変化の波を読み取りながら、

自社の強みとリスクを再定義し、組織として一貫した意思決定を可能にする構造です。

いま再評価すべきなのは、

SWOTという枠そのものではなく、

それを通じて「現場が経営を理解し、経営が現場を理解する」ための仕組みとしての使い方です。

私たちウェルコネクトはウェブを通して介護事業者の課題を改善することができます。

SWOT分析結果などをベースにしたサイト改修や新規サイト制作など、ぜひご相談ください。

訪問介護のホームページ制作についてのポイントはこちらをご参照ください。

編集:

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)

ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。