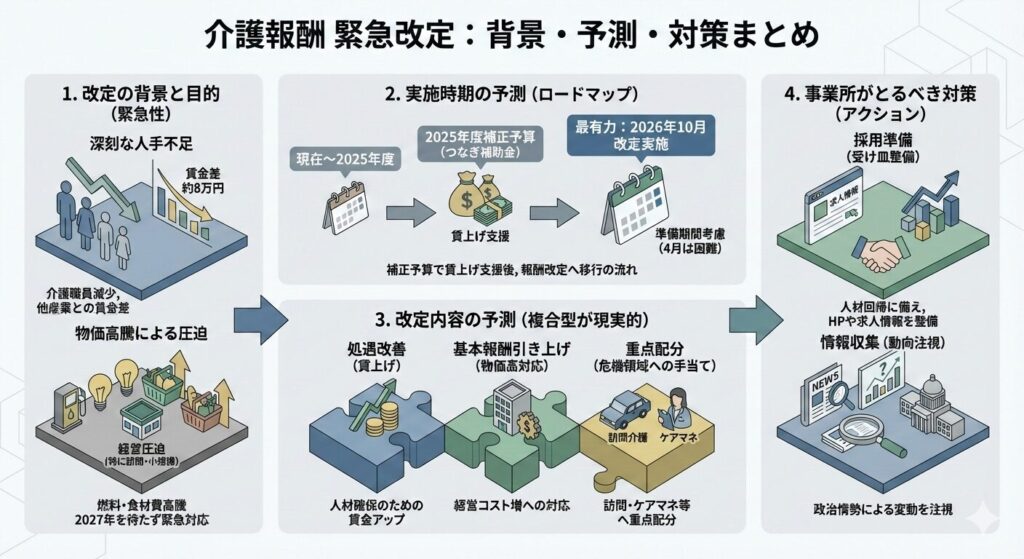

2026年度に「臨時の介護報酬改定」が行われる方針が打ち出されました。

政府は深刻な介護人材不足と物価高への対応として、賃上げにつながる仕組みを前倒しで整える考えを示しており、2025年度補正での「つなぎ支援」も準備されています。

今回の臨時改定は、処遇改善だけでなく 基本報酬の見直し もセットになる可能性が高く、大きな変化が想定されています。事業所にとっては、報酬改定に向けた準備をどう進めるかがカギになりそうです。

この記事では、過去の臨時改定の事例なども踏まえて、最新情報と流れをわかりやすく整理し、2026年改定がどのように動くのか、そのポイントを解説します。

この記事のコンテンツ

2026年の臨時改定はなぜ行われるのか

2026年度の臨時改定が動き出した背景には、介護現場で起きている「二つの深刻な問題」があります。

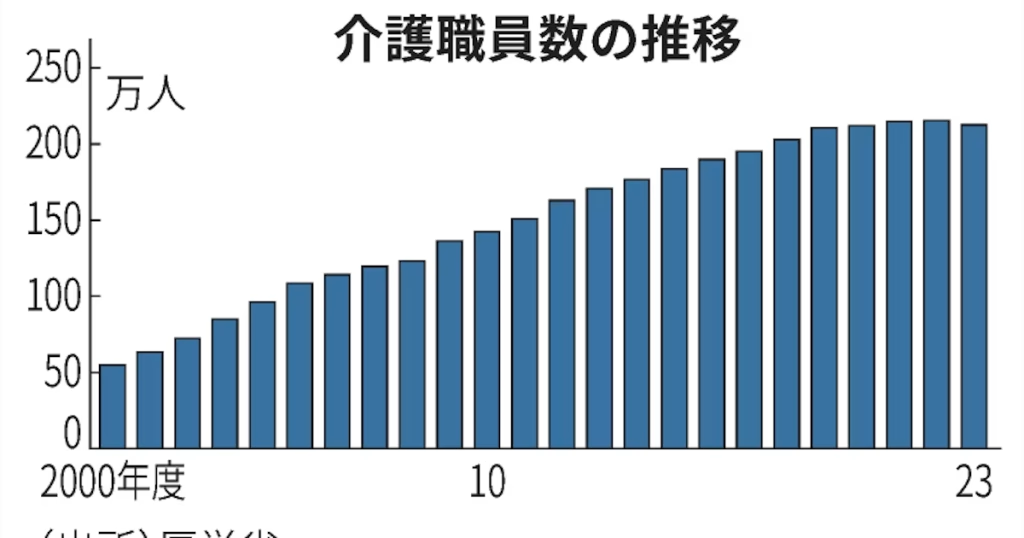

まず一つ目は 介護人材の減少。

2023年の介護職員数は制度開始以来はじめて前年割れとなり、全産業との賃金差も約8万円と開いたまま。人が集まらない・辞めていくという状況が構造的に続いています。

※参照:日本経済新聞「介護職員数が初の減少、他産業との賃金差響く 厚労省」

もう一つは 物価高による事業所の経営悪化です。

燃料費・光熱費・食材・備品などのコストが大きく上がり、訪問介護や小規模事業所を中心に「減収なのに経費だけ上がる」という状態が続いています。処遇改善加算が拡充されても、事業所の運営費に使えないため、経営の支えになりにくいのも現実です。

こうした背景から、政府は通常の2027年改定を待たず、2026年度に臨時で介護報酬を見直す方針を固めました。

さらに、改定までの空白期間を埋めるため、2025年度補正予算で「つなぎの賃上げ支援」のための補助金を実施する見通しです。

今回の臨時改定は「処遇改善」だけではなく、基本報酬そのものを引き上げる可能性が高いと言われています。これは2014年・2019年の消費税対応で実際に行われた臨時報酬改定での基本報酬アップと同じ構造で、事業所の経費増に対応する政策的な意味合いがあります。

介護報酬改定はいつ?4月は困難=6月が最有力

臨時改定と聞くと「2026年4月から?」と思いがちですが、スケジュール的に 4月実施はほぼ不可能 とかんがえていいでしょう。

介護報酬改定は、たとえ臨時であっても

・審議会での複数回の議論

・単位数案の提示

・財務省との調整

・省令・通知の発出

・レセプトや介護ソフトの改修

・自治体の審査システム更新

・事業所での説明や体制変更

など、1年近くの準備が必要です。

現時点(2025年)ではまだ方針が出た段階で、具体的な議論はこれから本格化します。

これらの工程を踏まえると、4月は時間的にどうしても間に合わない、と見るのが自然なのではないでしょうか。

一方で、10月実施ならスケジュールは現実的 です。

これは過去の流れを見ても明らかで、たとえば…

- 2019年10月:消費税対応で臨時の基本報酬アップ+処遇改善加算新設

- 2022年10月:ベースアップ等支援加算を報酬化(2〜9月は補助金)

補助金でつなぎ → 10月から報酬反映というパターンの前例もあります。

今回も同じように、

補正(2025年〜2026年上半期)で賃上げ支援 → 2026年10月に報酬改定

という流れになる可能性が高いと考えられます。

【追記・修正】

10月と予想していましたが、目下の情報によると、改定は6月実施となるようです。かなり急ピッチで進められているようです。

どうやら、2025年12月よりスタートした医療・介護等支援パッケージの内容を、そのまま介護報酬に組み込む形がメインになりそうな感じです。改定率もわずかに+2.03%にとどまるという情報があり、おそらく処遇改善メインで、基本報酬の底上げなどはあまり期待できないのではないでしょうか。

※賃上げ支援と事業所支援等の支援パッケージが公開されました。

おそらくは今回の補正予算パッケージを踏襲する形の報酬改正となるのではないでしょうか。

2026年の臨時介護報酬改定で考えられる4つのパターン

通常の介護報酬改定(3年に1度)は、毎回「介護事業経営実態調査」の結果をもとに、サービスごとの収支や人員配置を細かく分析し、メリハリをつけて単価を調整していきます。

しかし今回の2026年臨時の介護報酬改定は、議論に使える時間が極端に短く、通常のような詳細分析を行う余裕がほとんどありません。

つまり、細やかなメリハリ型の改定をやるには材料が不足している状況です。

このため、過去の臨時改定で採用されたような、

「全体の底上げ」に近いシンプルな対応(2014年・2019年方式) が基調になる可能性が高いと言えます。

ただし、2026年は単純な消費税対応とは違い、

- 介護職の賃上げ

- 訪問介護・ケアマネの崩壊に近い状況

- 物価高での経営悪化

という 複合的な課題 が重なっているため、底上げだけではとても足りません。

この「時間がない」「でも課題は山積み」という条件を踏まえ、2026年の臨時改定を4つのパターンからシミュレーションします。

パターン1:処遇改善(賃上げ)を中心にした改定

もっとも政治的にメッセージがはっきりしているのがこのパターンです。

介護職の賃金は全産業より約8万円低く、特に訪問系の人材不足が深刻です。

首相も「幅広い職種の賃上げにつながる対応を行う」と国会で明言しており、

処遇改善加算を上乗せする可能性があります。

ただし、処遇改善加算は職員の給与に限定されるため、

物価高で苦しむ事業所運営の支援にはつながりにくいという課題もあります。

地域によっては介護サービス事業所が存在しない「ゼロ事業所地域」が急増していくリスクもあります。

パターン2:基本報酬を一律に引き上げる

物価高対応として、全サービスの基本報酬単価を小幅に引き上げる パターンです。

これは消費税改定時(2014年、2019年)に実際に行われた前例があります。

つまり、介護報酬のベースアップです。

光熱費・燃料費・食材・保険料などの負担増が続く中、

処遇改善では運営費を補えないため、物価高騰分を上乗せする。

事業所を維持するには必要な措置とも言えます。

とはいえ、首相が賃上げを明言している中で、介護報酬アップが小幅であれば賃上げにつながる保証はないという問題もあります。

パターン3:重点領域にメリハリをつけて引き上げる

全体を大きく上げる財源がない場合、

「特に厳しい領域だけ重点的に引き上げる」パターンも考えられます。

訪問介護は収支差率が全サービスの中で最も低く、

居宅介護支援は処遇改善の枠外で、人材不足が全国的に深刻です。

政治的にも注目が高く危機感も強いため、単位数アップや新加算といった

ピンポイントの対策 が入りやすい領域です。

このように重点部分に上乗せするというパターンも考えられなくはありません。

逆に、問題視されている同一建物減算などをさらに厳格化するなど、ピンポイントでメリハリをつける可能性もあります。

パターン4:処遇改善+基本報酬+重点配分の複合型

もっともバランスが良く、可能性が高いと見られるのがこのパターンです。

- 賃上げ(処遇改善)をしっかり入れる

- 物価高対応として基本報酬も一定幅で引き上げる

- 重点領域にはさらに重点配分

- 世論の批判が強い領域はメリハリをつけて厳格化

これは2019年の臨時改定(消費税対応)で

「基本報酬アップ+特定処遇改善の新設」が同時に行われた構造に近く、

今回の状況とも非常に相性が良い形です。

このように、臨時報酬改定とにもいくつかのパターンが想定されますが、

現時点では、2026年は複数の施策を組み合わせる「複合型」が最も現実的 と考えられます。

ただ、これも政治的な情勢によって変動する可能性があります。

いまは少数与党で、野党の意見を無視するわけにはいきません。与党である自民党や維新の会の基本方針としては財政健全化・社会保障費の削減ですが、おそらく強硬に進めるわけにはいかないでしょう。現状であれば野党に譲歩して、手厚い介護報酬改定になる可能性もあります。

ただ、解散総選挙などで与党が議席数を増やせば、財政健全化に一気に傾き、処遇改善メインの改定にとどまる可能性もあります。

現時点では、医療・介護等支援パッケージの内容をベースにしており、処遇改善にかなりウエイトを持たせた報酬改定になることが予想されています。

ただ、このあたりは不確定な要素も多く、社会情勢や世論によって大きく変わることも理解しましょう。

2026年の臨時介護報酬改定で事業所が取るべき一歩

2026年の臨時介護報酬改定は、ケアマネを含めた介護業界での処遇改善(賃上げ)が中心的なテーマになるです。

待遇が改善されれば、これまで介護を離れていた人が「復職を考える」動きが出る可能性があります。

とくに訪問介護やケアマネのように人手不足が深刻な分野では、求人市場が動きやすくなると考えられます。

こうしたタイミングで、

採用のためのツールが機能しているか、受け皿が整理されているかが大きな差 になります。

- 求人の内容が古いままになっていないか

- 働き方や魅力・メリットがわかりやすく伝わるか

- 復職を考える求職者が安心して働けると感じられるかどうか

このあたりを整えておくだけでも、応募数や問い合わせが変わります。

制度改定で注目が集まるからこそ、

ホームページや採用ページを軽く見直しておくと、採用面でプラスに働きます。

そして、採用サイトの新設や新規事業所サイト制作の場合は、ドメインが検索エンジンに評価されるまでに時間がかかります。

早めに動いておくことで、求職者にアプローチしやすい体制を作ることができます。

アクションはお早めに!

まとめ

2026年の臨時の介護報酬改定は、処遇改善(賃上げ)だけではなく、

基本報酬の底上げや訪問介護・ケアマネの処遇改善など、複数の課題に向き合う改定になる可能性が高いです。

2014年・2019年のような全体の底上げを軸にした対応が予想されます。

一方で、訪問介護や居宅介護支援などの危機領域には、ピンポイントでの強化や見直しが入る可能性もあり、2026年は事業所にとって大きな転換点になりそうです。

介護報酬改定による処遇改善のインパクトが大きければ、介護業界に人材が戻るタイミングとなります。

採用情報の整理や事業所の見せ方を整えておくことは、現場にとって確かなプラス材料になります。

介護福祉のウェブ制作ウェルコネクトでは、

介護事業所が制度の変化に合わせて情報発信しやすいよう、

ホームページ新規制作やリニューアル、採用サイトの新設など、結果の出るサイト制作を行っております。

制度が動くタイミングは、事業所の魅力を改めて発信するチャンスでもあります。

相談はぜひお早めに。かるーい相談からでもいいので、LINEやSNSのDMなどでも結構です。

気軽に相談してくださいね。

編集:

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)

ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。