「うちはホームページなんて必要ない」

そう言う介護事業所は少なくありません。

地域のケアマネから紹介が続き、利用者も安定している。

求人も紹介で何とか回っている。

広告やネットに力を入れなくても困っていない。

そう感じている事業所が多いのが実情です。

その感覚は自然なものです。

介護の現場は、人と人の信頼関係で成り立っています。

地域で顔を合わせ、利用者と家族に安心を与え、

ケアマネや他事業所と連携して支え合う。

その積み重ねが「信用」になってきました。

ただ、今ある信用だけで、事業所は維持できるのか。

制度改定や人材確保の難しさ、BCP対応、ICT導入。

現場を取り巻く環境は、気づかないうちに変化しています。

「今は困っていない」

それは、今が順調にまわっているという証です。

でも、大きな変化が来たとき、事業所は今と変わらず良好な状態を保てると保証ができるのでしょうか。

今回は、「ホームページは必要ない」と考える事業者様に向けて、介護事業者がホームページを持つ意味について解説していきます。

この記事のコンテンツ

「うちはホームページいらない」──数多くの介護事業所がそう思う理由

訪問介護や通所介護など、地域に根ざした事業所では、

紹介と口コミで利用者が途切れずに来ます。

地元のケアマネとの関係が強く、地域で信頼を得ている。

安定した集客と現行スタッフの維持。

「ホームページを持たなくても十分」と感じるのは当然です。

実際、介護サービス事業所の中にはホームページを持たないところも多数あります。

訪問介護でいえば、半数弱の事業所は介護サービス情報公表システムの事業所情報として自社のホームページを登録していません。

現場の仕事が多く、パソコンに向かう時間も取れない。

更新に手間がかかりそうだし、効果も見えにくい。

限られた予算の中で優先度を上げにくい。

「ホームページが今あったって意味がない」。そう感じるのも無理はありません。

ただ、考えておきたいのは、

「今の状態がこの先も続く保証はどこにもない」ということです。

介護報酬の見直し、加算の条件変更、人員配置基準、処遇改善、

こうした制度の変化は定期的にやってきます。

さらに人材不足や採用難、利用者ニーズの多様化。

環境の変化は、事業所の外から確実に押し寄せています。

そのとき、

「何をしている事業所なのか」

「どんな理念で運営しているのか」

「誰が働いているのか」

こうした情報を発信できる場所を持っていないと、

他者に正しく理解してもらうことが難しくなります。

ホームページは、今すぐ売上を生むためのものではありません。

必要になったときに、

「自分たちの価値を伝えられる手段」として備えておくものです。

今は困っていなくても、

将来の変化に対応するための「準備」として、

ホームページをどう使うかを考えてみてはいかがでしょうか。

介護業界における変化、国が事業所に求めること

介護事業は、毎年のように環境が変わります。

3年に一度の報酬改定のタイミングに限られたことではありません。

報酬改定、加算の要件見直し、処遇改善の制度変更、補助金の新設。

人員配置基準や運営基準が変わるたびに、

現場も管理も必ず調整を求められます。

そのサイクルは、近年、加速度的に短くなっているというのが現実です。

そのたびに新しい対応を迫られ、

「情報の整理」「関係者への説明」「利用者への周知」など、

小さな事務作業の積み重ねが増えていきます。

ここ数年で、特に大きいのは国が進める「デジタルファースト」方針です。

介護分野でもオンライン申請、電子化、情報公開の整備が求められています。

2024年には運営規程のインターネット上での掲載義務化が始まり、

「誰でも見られる形で情報を公開する」ことが正式にルール化されました。

現状、サービス情報公表システムへの掲載でも、一定の要件を満たす形にはなります。

ただ、それで済むのは今だけなのかもしれません。

サービス情報公表はあくまで現状の「最低限の基準」です。

今後、デジタル化の流れが進む中で、

「各事業所が自ら情報を管理・発信する」メディアを必ず持つことが求められる方向に、確実にシフトしていくでしょう。

それは利用者と事業者間のミスマッチを防ぐことにより、利用者を保護することにも必要になります。

そのとき、ホームページを持たない事業所は対応が難しくなるでしょう。

介護業界は、社会の変化に合わせて

制度・仕組み・働き方のすべてが少しずつ動いています。

その変化に合わせて「伝える」ための手段を持つ必要があります。

コンプライアンスの最低限として、ホームページが位置付けられる時代はもうすぐそこまで来ているのかもしれません。

特別なものでなくても、大きな費用をかけなくても、

自分たちの理念や方針、取り組みを少しずつ可視化しておくことで、

いざ制度が変わったとき、採用を強化したいとき、

“ゼロから慌てて準備する”状態を防げます。

介護業界では、“今の延長線上”がそのまま続くとは限りません。

だからこそ、変化に対応できる状態を整えておく。

その第一歩が、ホームページの整備です。

課題を解決するための手段としてのホームページ

あなたの事業所で、いま直面している課題はありますか?

それは、採用でしょうか。

集客でしょうか。

それとも、ケアマネや地域との信頼関係づくりでしょうか。

それらはすべて、「情報が届いていない」ことから生まれているかもしれません。

利用者や家族、ケアマネ、求職者──

関係する人たちは、どんな事業所なのかを知りたがっています。

でも、あなたの事業所がそれを発信していなければ、本当の姿は誰にも伝わりません。

「うちはいい事業所だ」と思っていても、

見える形で伝えなければ、相手には存在も認識されない。

伝わっていても、正しい情報として伝わっていない。

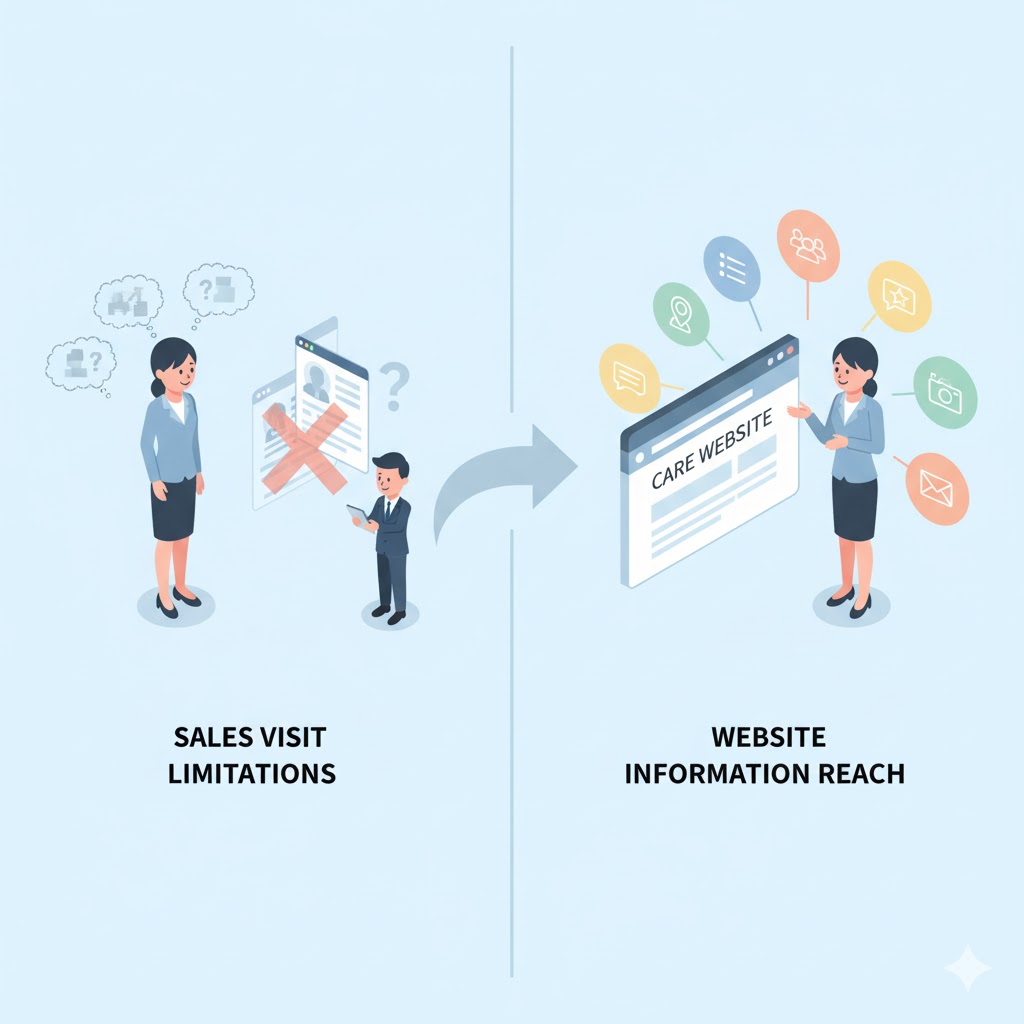

「ケアマネへの営業も頑張っているのに」と言っても、毎回すべてのケアマネさんに

同じメッセージを伝えることはできていますか?

そして、そのメッセージは正しく理解されていると確信できますか?

どんなに優秀な営業マンが話したとしても、話した内容が100%相手に正しく伝わることはありません。そして、伝えたはずの記憶も相手から薄れていきます。

言葉で伝えることには限界があります。

ホームページは、大事なメッセージを「伝える場」です。

ホームページであれば、その人が知りたいと思った瞬間にアクセスができます。

派手な宣伝や装飾はいりません。

必要なのは、正しい情報を、分かりやすく届けること。

- 採用なら、「どんな人が働いていて、どんな思いを持っているのか」

- 集客なら、「どんなサービスを、どんな方に提供しているのか」

- 信頼関係なら、「どんな理念で、地域にどう関わっているのか」

そうした情報を少しずつ積み重ねるだけで、相手の印象は変わります。

そして、「ここなら安心できる」「一度話を聞いてみよう」「新規で受けた利用者さんに紹介してみようかな」

という小さな行動につながります。

介護の仕事は、人と人の関係で成り立っています。

その関係の“最初のきっかけ”をつくるのが、ホームページです。

つまり、ホームページは「宣伝のため」ではなく、

課題を解決するための手段です。

利用者が増えない、採用が進まない、採用したのにすぐ離職してしまう、

地域の中で存在が埋もれてしまう――

課題の多くは、相手に伝えたい情報が届いていないことから始まっている可能性があります。

ホームページには、それらの課題を解決する可能性があるのです。

ホームページは、あなたの事業所が持っている強みを

誰かに見つけてもらうための「入口」なのです。

必要になるその時までに、ホームページはなくてはいけない

多くの事業所がホームページを作ろうと動き出すのは、

「人が足りない」「利用者が減った」「紹介が減ってきた」

――そうした“困りごと”が表面化したときです。

でも、そこからホームページを作っても、

すぐに効果が出るわけではありません。

まず、制作にかかる時間。

内容の整理、写真の撮影、文章の作成、確認。

小規模なホームページであっても、完成までには平均1〜2か月は必要になります。

最短2週間ちょっとで作成した実績もありますが、作成期間をお約束できるわけではありません。

作成中の仕様変更や、不足した情報の収集など、多くの案件ではスケジュール調整が必要となる要因が発生します。

そして、ホームページは公開してからが本当のスタートです。

検索エンジンで評価され、

地域名やサービス名で検索したときに上位に出るようになるまでには、

早くても3〜6か月。

ドメイン評価を積み上げるには年単位の時間がかかります。

最近では特に、ドメインの信頼性が検索順位に大きく影響するようになっています。

新しく作ったホームページは、

長く運用されているサイトに比べて評価されるまでに時間がかかります。

無料ブログサービスや無料ホームページサービスなどもありますが、個人的にはあまりお勧めしません。これらのサービスで作成したホームページの所有権はあくまでサービス運営会社のものです。掲載した写真やレポート、事例など、掲載したコンテンツの所有権は自分のものではなくサービス会社側のものになります。

そして、いつこれらのサービスが終了するかもわかりません。もちろん、ドメインとしての評価や価値も残りません。

そう考えると、その場しのぎにはなるかもしれませんが、あまりお勧めしません。

つまり、「必要になったらすぐに作ろう」では、

ホームページで結果が出る頃までに、状況がさらに状況は悪化している、ということです。

慌てて準備を進めると「こんなはずじゃなかった」という、形だけのホームページになったりしがちです。

計画的に設計されていなければ、発信しても成果は出ません。

だからこそ、今、余裕があるうちに準備を進めておくことが大切です。

余裕のある状態から作っておけば、

自然とホームページに対する評価が積み上がり、情報も整い、

必要なときにすぐ動ける状態がつくれます。

ホームページは、作って終わりではなく、

少しずつ育てていくものです。

更新を重ね、検索での評価を高め、

信頼の土台を積み上げていく。

それは、「検索エンジンからの評価」という事業所としての「重要な資産が増えていく」ことを意味しています。

未来に備えるという考え方

介護事業は、今の運営を支える仕事であると同時に、

これからの地域を支えていく仕事でもあります。

目の前の利用者だけでなく、

その先の生活や地域の形まで視野に入れていく必要があります。

だからこそ、「今は必要ない」ではなく、

これから起こる変化に備えておくという考え方が大事になります。

制度改定や加算の見直しは数年ごとにやってきます。

BCPの策定や情報公開の義務化も進み、

行政は事業所に対して「説明責任」と「透明性」を求めています。

この流れは、今後さらに強まっていきます。

国が求めているのは、社会になくてはならないインフラとしての介護事業です。

たとえば、

- 新しい加算を取得したとき

- サービスの対象を拡大したとき

- 採用や処遇改善の取り組みを始めたとき

- 地域活動や連携を紹介したいとき

こうした情報を発信できる仕組みがあるだけで、

関係者や利用者、求職者への信頼は大きく変わります。

一方で、発信の場がなければ、どれだけ努力しても伝わりません。

今のうちから整えておけば、

必要になったときに慌てず動ける。

制度改定や採用のタイミングに合わせて、

必要な情報をすぐに発信できる状態をつくれます。

これからの介護事業のリスクを減らし、

変化のたびに立て直す負担を軽くしてくれます。

制度や環境の変化に左右されず、

自分たちの信頼と活動を積み重ねていくための基盤になります。

大きな変化のタイミングでリニューアルをすることは効果的

「今ホームページを作ったとしても、事業所も小規模だし、自慢できるような設備や特徴もないし、掲載できるような目を引く情報もないし。タイミング、今じゃないと思うんです。」

という声も伺います。確かに、ホームページというと営業や宣伝に、インパクトを残せないと意味がないと思うかもしれません。

なので、そういったわかりやすい「武器」を手に入れたときに作りたい!という気持ちもわかります。

ただ、武器が入ってからホームページをオープンするよりも、武器が入った時点でホームページをリニューアルもしくは情報追加する方がはるかに効果的です。

ドメインをグーグルが評価していれば、リニューアルやコンテンツ拡充の結果は比較的短期的に結果が出やすい傾向にあります。なので、自慢できる武器がないと思っていても、先にホームページは作っておいた方がいいのです。

そして、実は今既に持っているけれど気が付いていない大事な武器も絶対、あります。それをいっしょに見つけていくのも私たちのミッションだと思っています。

まとめ

ホームページは“今の集客のため”ではなく、変化の多い時代に、事業所を持続可能なものにする未来のためのもの。

必要になってから作っても遅い。課題がなく順風満帆であったとしても、余裕のある今、用意しておくのが得策。

なぜ今つくるのか

- 業界は常に変化:報酬・加算・BCP・ICT・情報公開。対応には“伝える場”が要る。

- デジタル前提:運営規程のWeb公開など、見える形での情報発信が求められる流れ。

- 評価は時間がかかる:制作1〜2か月+検索評価3〜6か月。ドメインの信頼性は年単位で積み上がる。

- 機会損失:ケアマネ・家族・求職者が調べても“出てこない”=選ばれにくい。

- 営業の限界を補完:同じ情報を24時間、正確に届けられるのはホームページだけ。

ホームページで解ける課題

- 採用:人・働き方・価値観を可視化 → 応募の質と量を底上げ

- 信頼:サービス・理念・体制を明確化 → 不安の解消

- 連携:地域・他機関連携や取り組みを提示 → 相談・紹介のきっかけ

- 制度対応:公開情報の整備 → 変更時の周知が速い

最後に

「ホームページが必要か」ではなく、今直面している課題はあるか、そして、これから向き合うであろう課題に備えているか。

解決の手段がホームページにあるなら、それは早いに越したことはない。あなたが持つはずだったホームページの価値は時間の経過とともに失われていき、取り戻せないのですから。

編集:

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)

ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。