「AI SEO」という言葉を耳にする機会が増えました。

検索エンジンに加えて生成AIが情報を届ける時代になり、介護事業者の中にも「AI対策をしないと取り残されるのでは?」と不安を感じる方がいるかもしれません。

実際、最近は llms.txt の設置や「AI専用サブドメインを作るべき」といった新しい手法が話題になっています。しかし、こうしたテクニカルな対策は本当に必要なのでしょうか?そして、介護のような専門性の高い領域にとって意味があるのでしょうか?

本記事では、いま議論されているAI SEOの代表的な手法とその問題点を整理し、SEOの歴史から学べる教訓を踏まえたうえで、介護事業者が「今やるべきこと」を考えていきます。

この記事のコンテンツ

AI専用サブドメインやllms.txt ― 注目されるテクニカル対策とその落とし穴

ここ最近、「AI SEO」という言葉とあわせてよく話題になるのが、llms.txtやAI専用サブドメインといった新しい手法です。どちらも「AIに自社の情報を読み込みやすくする仕組み」として取り上げられていますが、本当に効果があるのでしょうか。

llms.txtとは?

llms.txtは「AIに見てほしいページをリストアップするためのファイル」です。

Google検索の世界にある「robots.txt」が「クロールしていい/してはいけない」を指示するのに対し、llms.txtは「AIモデルに優先して見てほしいページ」を指定するものです。

たとえば介護施設のサイトなら:

- サービス内容ページ

- 利用料金ページ

- 事例紹介ページ

- スタッフ紹介ページ

といった、AIに理解してほしい情報をまとめて案内できるイメージです。

ただし注意したいのは、この仕組みはまだ実験的で、標準化もされていないということ。

ChatGPTやGoogle Geminiなどの大手AIが正式に「対応しています」と発表しているわけではなく、現状は「設置しておいて損はないが、直ちに効果が出るわけではない」という立ち位置です。

さらに、運用面では更新のたびに内容を修正する必要があり、放置すれば「古いガイド」が残ってしまうリスクもあります。

AI専用サブドメインとは?

もうひとつ注目されるのが「AI専用のサブドメインを作るべき」という説です。

「ai.example.com」のように専用のサブドメインを作り、そこにAI向けの整理済みコンテンツをまとめる。こうすればAIに好まれ、優先的に参照される――そんな意見が一部で見られます。

しかし、この方法には大きな落とし穴があります。

- サブドメインは“別サイト”扱いされやすい

Googleはサブドメインを独立したサイトのように扱うことがあります。つまり、メインサイトが積み上げてきた信頼や評価は引き継がれず、ゼロから権威性を作り直す必要が出てきます。 - 重複コンテンツのリスク

既存サイトと同じ内容をコピーすると、検索エンジンは「どちらを正規版として評価すべきか」を判断できず、結果的に評価が分散する危険があります。 - メンテナンスコストが倍増

情報を更新するたびに、メインサイトとAI用サブドメインの両方を修正しなければならず、更新漏れが起きやすくなります。介護業界のように制度や料金が頻繁に変わる分野では、古い情報が残ることは信頼性の低下につながりかねません。 - 根拠が不十分

「AIはサブドメインを好む」という話は、少なくとも現時点でGoogleや主要AI企業から公式に裏付けられてはいません。むしろSEOの基本的な知見からすると合理性に欠ける仮説です。

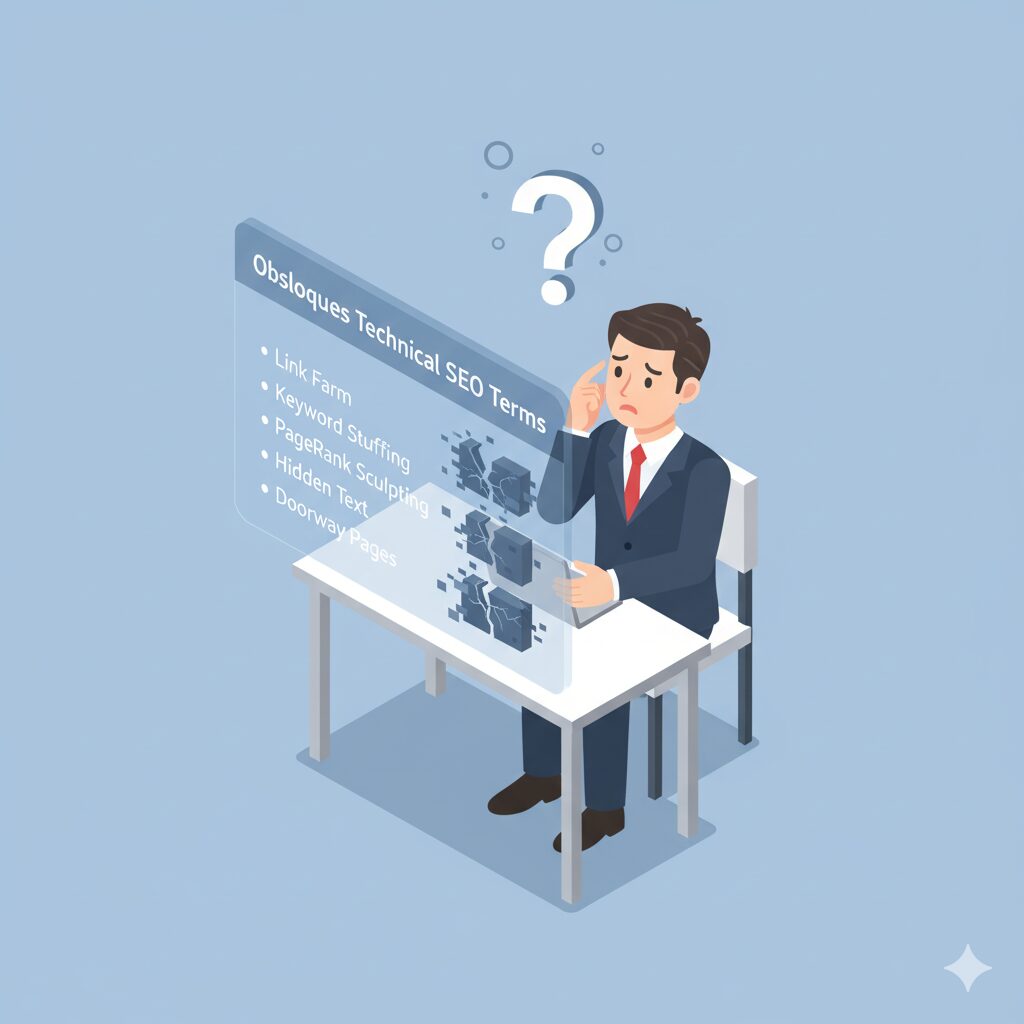

テクニカル対策に走る危うさ

これらの新しい手法は、たしかに耳を引きます。しかし「テクニカルSEO」で失敗してきた歴史を思い出す必要があります。

かつてはキーワードを詰め込み、リンクを大量に集め、ワードサラダのような読みづらい文章を量産することで検索上位を狙えた時代がありました。けれどその結果、ユーザーにとって価値のないページが氾濫し、医療情報をめぐってはWELQ問題のような社会問題にも発展しました。

Googleはその反省から、検索評価の軸を「小手先のテクニック」から「EEAT(経験・専門性・権威性・信頼性)」へと大きくシフトさせました。特に健康・医療・介護のようなYMYL(Your Money or Your Life)領域では、誤情報のリスクが大きいため、この傾向は一層強まっています。

つまり、AI SEOを考えるうえでも「テクニカルな小技」に依存するのは危険です。むしろ介護のような領域では、専門性をいかに正しく、わかりやすく伝えるかこそが問われています。

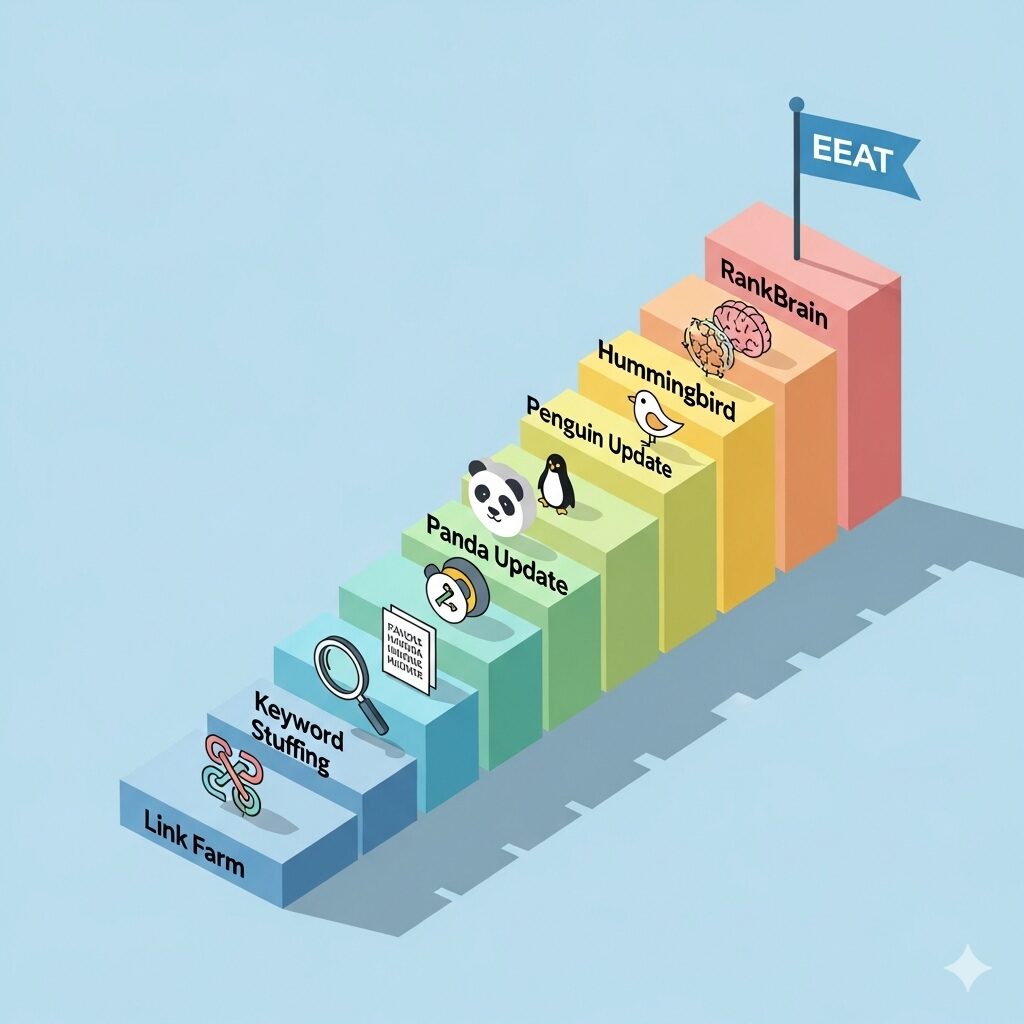

SEOの歴史から学ぶ ― 小手先は必ず行き詰まる

1. 被リンク至上主義の時代

インターネット初期のSEOでは、「どれだけ他のサイトからリンクされているか」が順位を決める最大の要因でした。

そのため、サイト運営者は次のような方法に走りました。

- 相互リンク集:お互いに「リンクを貼り合う」だけのページを量産

- リンクファーム:大量のリンクだけを集める専用サイトを作る

- 隠しリンク:背景色と同じ文字色でリンクを仕込み、ユーザーには見えない形でリンク数を増やす

こうした方法は一時的に検索順位を押し上げましたが、ユーザーにとっては無意味。Googleはアルゴリズム更新でこうした手法を無効化していきました。

2. キーワード乱用の時代

次に流行したのが「キーワードをとにかく詰め込む」方法です。

- タイトルや本文に同じ単語を不自然なほど繰り返す

- ページの最下部にキーワードだけを羅列する

当初は効果を発揮しましたが、読み手にとっては苦痛な文章です。Googleは“ワードサラダ”と呼ばれるこの種のコンテンツを排除する方向に動き、意味のない文章は評価されなくなりました。

3. 自動生成コンテンツの氾濫とWELQ問題

さらに進んだのが、自動で文章を組み合わせて大量の記事を作る手法です。とにかく数を増やし、検索結果を埋め尽くすことを狙ったものでした。

特に健康や医療に関する記事で問題が深刻化しました。根拠が薄く、専門家の監修もない記事が氾濫したのです。その象徴が 2016年の「WELQ問題」 です。

当時、DeNAが運営していた医療・健康系キュレーションサイト「WELQ」では、専門家ではないライターが執筆した記事が多数公開されていました。機械的に作り出された文章の中には「肩こりの原因は幽霊」など根拠のない内容まで含まれ、検索上位に表示されるケースもありました。

結果として、悪性腫瘍などの重い疾患や不安を抱えた人がデタラメな情報を信じてしまう危険性が社会問題となり、WELQは閉鎖に追い込まれました。DeNAのような大企業ですら、このような倫理的に逸脱した手法を積極的に取り入れていたということなのです。

これは「小手先のSEOが人の健康や命に関わる領域でどれほど危険か」を示す象徴的な出来事でした。

4. 現在:EEAT重視の時代へ

こうした混乱を経て、Googleはアルゴリズムを大きく転換しました。

今では単なるテクニックではなく、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性) を重視しています。

特にYMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる領域、つまり健康・医療・介護・金融といった生活や命に関わる分野では、誤情報を徹底的に排除し、信頼できる情報を届けることが最優先されています。そう、私たちの介護という分野はYMYL領域ど真ん中にあります。

5. 歴史からの教訓

SEOの歴史を振り返ると、次のことがはっきりとわかります。

- 小手先のテクニックは一時的に効いても、必ず淘汰される

- 長く残るのは、ユーザーに価値を届けるコンテンツだけ

- YMYL領域では特に「誰が発信しているか」「どんな根拠があるか」が重要

だからこそ、AI SEOの時代に入った今も「裏技」を探す必要はありません。むしろ裏技があると信じて突っ走ったら取り返しのつかないしっぺ返しを食らいます。ドメインの信頼性が失われ、これまで積み上げてきたものがすべて水の泡となってしまうのです。

歴史が示しているのは一貫して、ユーザーにとって信頼できる情報を誠実に発信することが王道だということです。

AIモード登場がもたらす変化

2025年、Google検索に新しく「AIモード」が追加されました。検索窓に質問を入力すると、従来のリンク一覧に加えて、AIが回答をまとめて提示してくれる機能です。

おっさんなので、一瞬、iモードかと思ってしまいましたが、おっと、みなさん、知らないですよね。失敬・・・。

いずれにしても、このAIモードの登場によって、ユーザーの検索行動には大きな変化が起こり始めています。SEOにどのような影響をもたらすかをまとめます。

零クリック検索の増加

従来は「検索して → 上位のサイトにアクセスして → 必要な情報を探す」という流れでした。しかしAIモードでは、答えがその場で表示されるため、リンクをクリックしなくても解決してしまうケースが増えるのです。いわゆるゼロクリック検索です。

特に「介護保険の自己負担割合は?」「要介護2と3の違いは?」といった一般的な質問は、AIの回答だけで満足する人が増えるでしょう。

差が出るのはオリジナル情報

一方で、AIが回答を生成するためには「材料」となる情報源が必要です。

一般的な制度解説や基礎知識は、すでに世の中に多く存在するため差別化が難しく、AIが回答を生成するときにどこの情報を参照したのかはユーザーにとってあまり意識されません。

しかし、個別事例やユニークな取り組み、現場の声は違います。

- 実際に行った生活リハビリの工夫と評価

- 自宅で介護を支えるご家族とのエピソード

- 事業所内の課題とその解決事例

こうした「その施設・その事業者にしか語れない一次情報」は、AIにとっても貴重な材料です。AIの回答が一般論にとどまる中で、ユーザーが「もっと詳しく知りたい」と思えば、リンクをクリックしてくれる可能性が高まります。

深掘りして言語化することの価値

AIは「要約」は得意でも、「深掘りした具体的な体験談」までは生み出せません。だからこそ、介護事業者の発信は「わかりやすく、かつ深く」することがますます重要になっています。

- 結論をシンプルに

- 専門用語は翻訳して

- そのうえで、自分たちの経験を掘り下げて伝える

これが、AIモード時代に「クリックされる情報源」として生き残るための鍵になります。

今すべきこと ― 専門性を翻訳し、事例を深掘りする

ここまで見てきたように、テクニカルなAI SEO対策に振り回される必要はありません。介護事業者が本当に取り組むべきは、自分たちの専門性を「誰にでも伝わる形」に翻訳し、さらに「その事業者にしかない事例」を深掘りして発信していくことです。

専門性を翻訳する

介護業界には、ADL、QOL、インフォーマルサービスなど、専門職にはなじみがあっても、一般の人には難しい言葉が数多く存在します。

大切なのは専門性を捨てることではなく、専門性を噛み砕いて伝えることです。

例:

- 「ADL(日常生活動作)=食事や着替え、トイレなど日常生活に欠かせない動作・行動のこと」

- 「インフォーマルサービス=介護保険の対象外だけれど、地域のサークルやボランティアなど、多様な主体が担うサポート」

こうした翻訳を加えることで、ユーザーもAIも正しく理解できるようになります。業界向けの情報であれば、そこを省略してもいいという部分もありますが、対AIとなると、用語の定義を一定程度明確にしておくことは効果的です。

個別事例を深掘りする

AIモードが普及するなかで「一般的な解説」だけではクリックされにくくなります。そこで強みになるのが、現場での具体的な事例や取り組みです。

- 認知症の方が落ち着いて食事できるようになった工夫

- 在宅介護でおむつ交換の負担を軽減した方法

- 地域との連携で孤立を防げたケース

こうした事例は、その施設や事業者にしか語れない一次情報であり、AIが生成する一般的な答えでは代替できません。

読みやすい整理も効果的

さらに、読者が情報をスムーズに理解できるように工夫することも重要です。長い文章を書くだけであればAIがいくらでもできる時代です。以下に読みやすい構造になっているかが重要です。

- 見出しごとに内容を区切る

- 箇条書きでポイントを整理する

- 図や表で視覚的にまとめる

これらはユーザーにとって理解しやすいだけでなく、AIにとっても内容を把握しやすい情報の形になります。

chat-GPT5はGoogle検索ベースで情報を取得している

そもそも、chat-GPT自体も通常のGoogle検索結果、つまりSEOの影響を受けています。

現行のchat-GPT5モデルは、情報収集と推論を分ける仕組みになっており、検索をしながら最適な回答を推論しています。その情報収集に用いられているのはGoogle検索結果で、検索上位の情報から情報を収集しています。

これまでの大規模言語モデルが知識をため込むという仕組みではハルシネーションという誤回答が頻発しており、知識をGoogle検索結果という外部から収集することにより、推論を深めることに注力しているのです。

つまり、aiの回答も基本的にはGoogle検索結果に左右されるので、通常のSEO抜きにはai seoも存在しないということになります。

まとめると:

介護事業者が今やるべきことは、

- 過度に専門用語を使わず、誰にでも伝わる表現を意識すること

- 現場の具体的な事例や経験を深掘りして発信すること

- 見出しやリストで整理し、読みやすい形で届けること

- 従来同様、ユーザーの課題解決を目的に基本的なSEO対策を行うこと

こうした取り組みが、ユーザーにとってもAIにとっても価値のある情報発信につながっていきます。

結論 ― 小手先ではなく、信頼と専門性を積み重ねる

AI SEOという言葉に振り回される必要はありません。

介護事業者にとって本当に重要なのは、テクニカルな裏技ではなく、専門性をわかりやすく翻訳し、現場の事例を深掘りして伝えることです。

それが利用者やご家族にとって役立つ情報となり、同時にAIや検索エンジンにとっても価値ある情報源として評価されます。結果的に、長期的にドメインを育てる力につながっていきます。

SEOについての具体的なご相談もぜひお声がけください。

近いうちに公式LINEアカウントを開設し、LINEからの気軽な相談もスタートする予定です。準備が整い次第、このサイトでもご案内いたします。

編集:

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)

ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。