2025年8月、厚生労働省は「介護情報基盤ポータル」を新たに公開しました。これは、介護保険証や要介護認定情報、主治医意見書、ケアプランといった介護サービスに欠かせない情報をオンラインで一元的に扱えるようにするための基盤で、2026年度から順次稼働し、2028年4月には全国での運用開始が予定されています。

この仕組みは、単なる新しいポータルサイトではなく、将来的に「紙の介護保険証をなくし、マイナンバーカードで資格確認する」という大きな制度改革の前提でもあります。つまり、介護事業所にとっては避けて通れない「新しい標準」になるものです。

一方で、多くの事業所が記憶しているのは「ケアプランデータ連携システム」。導入が進まず、結局FAXや紙でのやり取りが主流に戻ってしまった経緯があります。今回の介護情報基盤はその反省を踏まえた設計になっていますが、同じ轍を踏まないためには現場の理解と準備が不可欠です。

本記事では、介護情報基盤の概要やケアプランデータ連携との違い、事業所が対応すべきこと、そして導入にあたってのメリットと懸念点を整理して解説します。

この記事のコンテンツ

介護情報基盤とは?介護DXの中核となる新インフラ

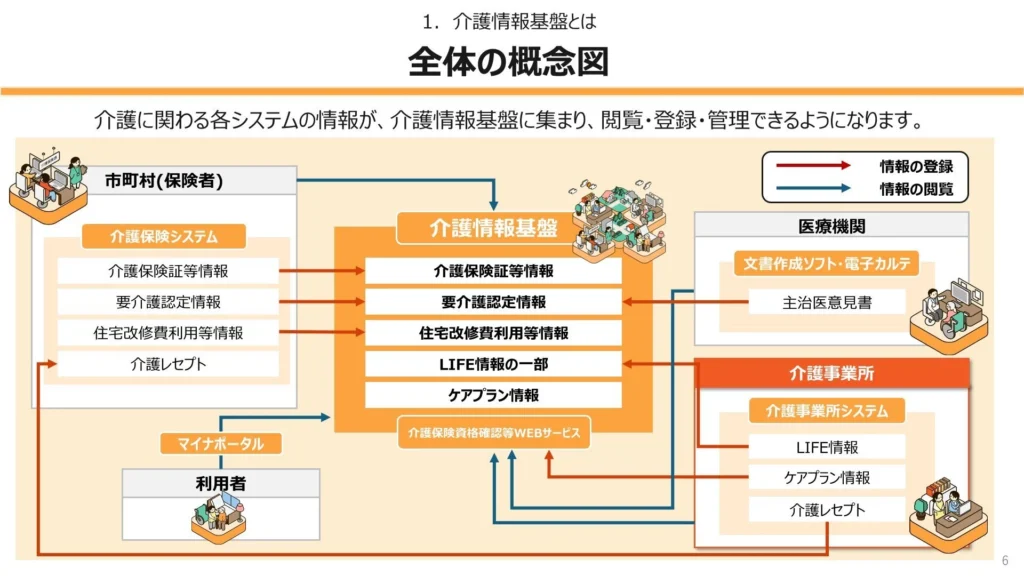

介護現場で日々扱われる情報は、これまで驚くほど分散していました。介護保険証や負担割合証は紙で発行され、市町村ごとに管理。要介護認定の結果や主治医意見書はそれぞれ別ルートでやり取りされ、ケアマネジャーはそれを取りまとめてサービス事業所へFAXやコピーで伝達してきました。情報が古いまま届いたり、誤って伝わったりすることも少なくありません。何より、情報のハブ役となるケアマネの業務負担は非常に大きなものでした(もちろん、介護保険情報の確認はケアマネではなく各事業所で行うべきことではありますが)。

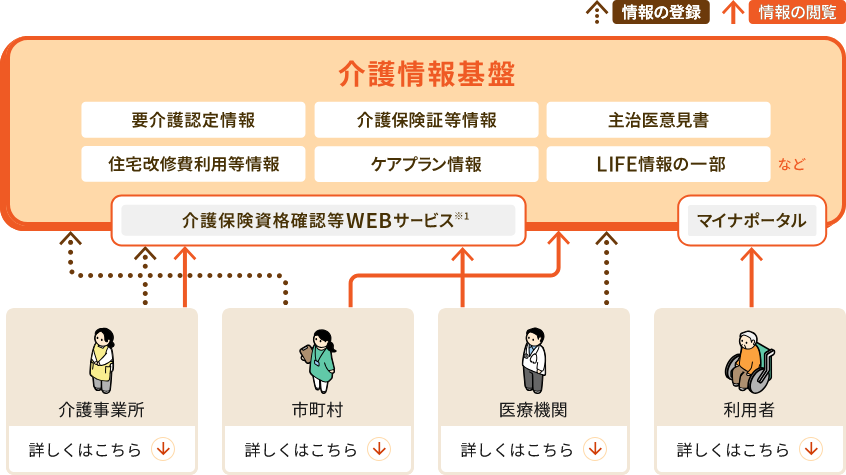

こうした状況を抜本的に変える仕組みとして厚生労働省が整備を進めているのが「介護情報基盤」です。2025年8月に開設された「介護情報基盤ポータル」は、その入り口となるもので、事業所・施設や自治体が必要な資料や最新の制度情報をワンストップで確認できるようになりました。

介護保険情報を一元化する仕組み

介護情報基盤では、次のような情報をオンラインで扱うことができます。

- 介護保険証や負担割合証:マイナンバーカードを利用して資格情報を即時確認

- 要介護認定情報:認定区分や有効期間、申請・更新の進捗

- 主治医意見書:医療機関から電子的に提出され、ケアマネが基盤を通じて受け取れる

- ケアプラン:従来のケアプランデータ連携システムの機能を統合予定

これまで紙やFAXに頼っていた介護保険情報が、基盤を通じてオンラインで一元的に確認できるようになる点は、事業所にとって非常に大きな変化です。

マイナンバーカードによる本人確認と医療連携

介護情報基盤の特徴は、マイナンバーカードを活用した本人確認にあります。利用者がカードを提示して同意を得ることで、事業所やケアマネは安心して基盤上の介護保険情報を参照できる仕組みです。医療分野で先行して導入された「オンライン資格確認」と同じ思想で設計されており、将来的には介護と医療の情報がよりスムーズに連携できる環境を目指しています。

たとえば、これまで郵送や持参でやり取りしていた主治医意見書が電子的に基盤へ送られ、ケアマネや事業所がリアルタイムに確認できるようになると、サービス開始までのスピードは大きく向上します。

稼働スケジュールと介護保険証のペーパーレス化

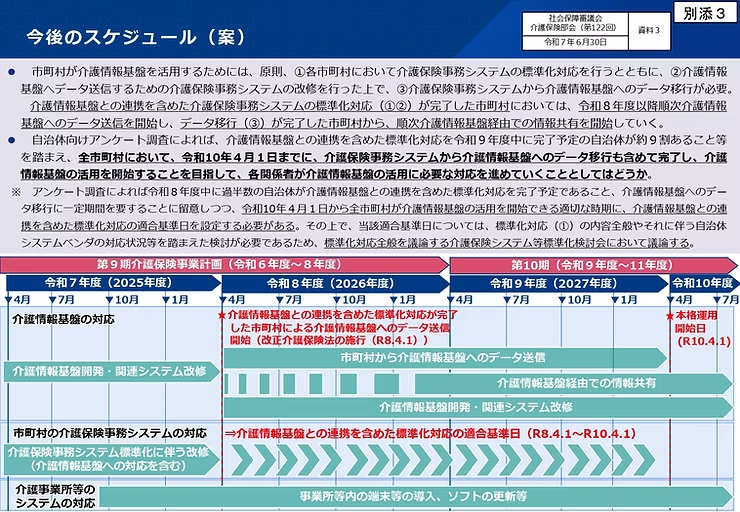

厚労省は2026年度から移行が済んだ自治体ごとに順次稼働を開始し、2028年4月に全国での運用開始を目標としています。

| 年度・時期 | 主な対応内容 | 意味・ポイント |

|---|---|---|

| 令和7年度 (2025年度) | – 介護情報基盤の標準仕様整備、関連システム改修の準備 – 市町村の介護保険事務システムを基盤対応型へ改修 | この年度は“準備フェーズ”。各自治体が基盤に接続できるよう、自前の保険事務システムを改修する期間。 |

| 令和8年度 (2026年度) | – 介護情報基盤との連携を進めるため、市町村のシステム改修を完了(R8.4.1 目標) – 市町村から介護情報基盤へのデータ送信を開始 | いよいよ実運用の始まり。基盤に自治体データを送信できる環境が整う。利用者や事業所が部分的に基盤を使い始める時期。 |

| 令和9年度 (2027年度) | – 介護情報基盤を経由した情報共有を本格化 – 関連システム改修の継続 | 利用範囲が広がり、ケアマネ・事業所・医療機関での情報連携が本格化。自治体間の進捗格差は残るが、「使える自治体」が増える。 |

| 令和10年4月 (2028年4月) | – 介護情報基盤の本格運用開始(全国目標) – すべての市町村がデータ送信・基盤利用を行える状態に | この時点で「全国で標準運用」となる。介護保険証のペーパーレス化(マイナカード活用)が前提化するタイミング。 |

このスケジュールは、介護保険証を紙で発行せず、マイナンバーカードに一体化して資格確認する制度改革と連動しています。つまり、介護情報基盤は介護保険証のペーパーレス化を実現するための前提インフラであり、事業所にとっても「導入するかしないか」の選択肢ではなく、「使うことが当たり前になる仕組み」と理解しておく必要があります。

ケアプランデータ連携システムとの違い

介護情報基盤を理解するうえで避けて通れないのが、過去に導入が試みられた「ケアプランデータ連携システム」との比較です。なぜ前回は普及しなかったのか、そして今回の仕組みではどこが改善されたのかを押さえておくと、制度の狙いがより明確になります。

ケアプランデータ連携システムの課題

ケアマネジャーが作成したケアプランを、訪問介護や通所介護などの事業所にオンラインで共有するための仕組みとして整備されたのが「ケアプランデータ連携システム」です。FAXや紙を減らす目的は明確でしたが、現場では普及しませんでした。

主な理由は以下の通りです。

- 専用PC・専用ソフトの制約:1台限りの環境で使い勝手が悪かった。

- ランニングコスト負担:利用料や接続料がネックになった。

- 定着せず文化にならなかった:送信しても事業所が確認せず、結局FAX頼り。

介護情報基盤の改善点

今回の介護情報基盤では、これらの弱点を踏まえて以下の改善が盛り込まれています。

- Webサービス化で柔軟に利用

専用ソフトは不要。証明書を導入したPCやタブレットなら複数台からアクセス可能。 - ランニングコストの軽減

基本的にランニングコスト自体は無料で利用でき、証明書の更新程度手数料にとどまるため負担は軽減される。 - ケアプラン連携を統合

ケアプラン共有は介護情報基盤の一部として扱えるようになり、認定情報や負担割合証と同じ窓口から確認可能に。 - 医療機関との連携強化

主治医意見書が電子的に基盤へ送られるため、郵送や持参の手間が不要になり、ケアマネや事業所は即時に内容を確認可能。これにより、サービス開始までのスピードが格段に上がる。 - 自治体との情報やり取りがシームレスに

市町村の介護保険事務システムが基盤と直結し、要介護認定結果や申請進捗がリアルタイムで基盤に反映。ケアマネが市役所からの通知を待ってコピーを配布する必要がなくなる。また、住宅改修の残り残額なども確認できる予定。 - 介護保険情報の確認が効率化

負担割合や自己負担限度額証の更新があった際も、基盤から事業所自身で即確認できる。従来のように「ケアマネが全事業所へコピーを回す」手間が消える。

違いを整理すると

ケアプランデータ連携が失敗した背景には「コスト・使い勝手・普及の仕組み不足」がありました。介護情報基盤は、これを克服するためにWeb化・統合・制度インフラ化を進めただけでなく、医療機関や自治体とのデータ連携を含めて“現場全体の情報伝達スピード”を底上げする仕組みとして設計されています。

| 項目 | ケアプランデータ連携システム | 介護情報基盤 |

|---|---|---|

| 利用対象 | ケアマネとサービス事業所 | ケアマネ・サービス事業所・医療機関・自治体 |

| 扱える情報 | ケアプランのみ | ケアプラン、介護保険証(資格・負担割合)、要介護認定情報、主治医意見書など |

| 利用環境 | 専用ソフト+専用PC(1台制限が多い) | Webサービス、証明書を入れたPCやタブレット複数台から利用可 |

| 費用 | 導入費+毎月の利用料・接続料 | 基本無料、必要なのはカードリーダーや証明書の更新費用程度 |

| 医療・自治体との連携 | なし(ケアマネからの情報共有のみ) | 主治医意見書の電子送付、市町村の認定情報や負担割合証が基盤に直接反映 |

| 定着度 | 低い(FAXや紙が優先され普及せず) | 制度インフラに統合、2028年4月全国運用開始が目標(事実上の必須化) |

| メリット | ケアプラン共有の電子化(理想は) | 情報を一元管理、認定・負担割合の即時確認、医療連携強化、ケアマネの事務負担軽減 |

介護事業所がやるべきこと ― 導入準備と対応のポイント

介護情報基盤は2028年には全国で標準運用が始まる予定です。つまり事業所にとっては「導入するかどうか」ではなく「どう準備して使いこなすか」が問われる段階に入っています。ここでは、介護事業所が具体的に対応すべきポイントを整理します。

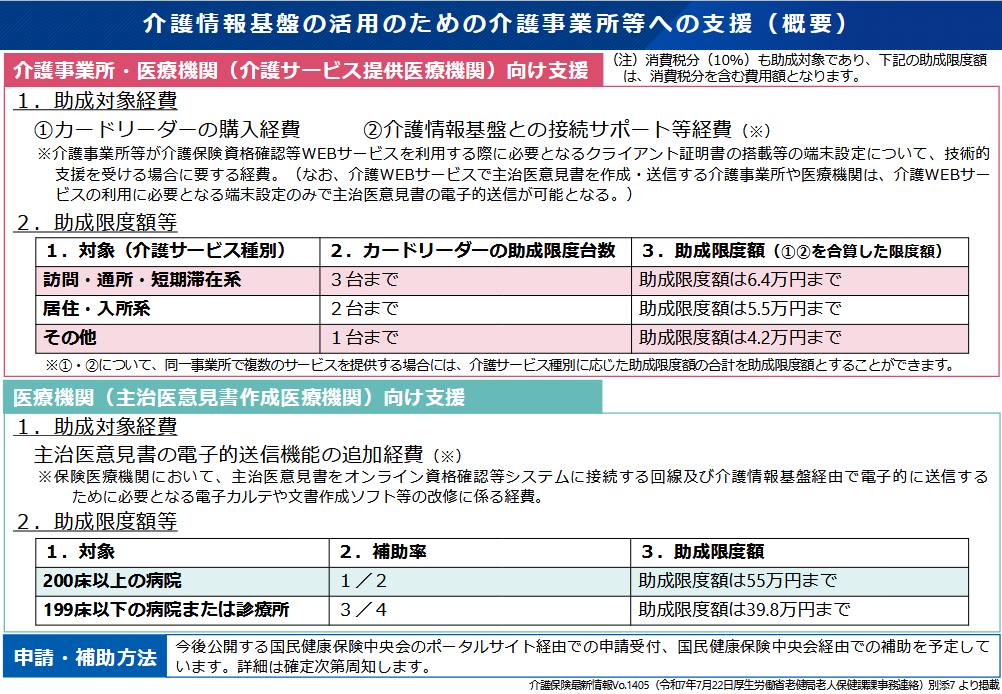

1. 機器と環境の整備

まず必要になるのは、基盤に接続するためのICカードリーダーと端末環境です。

- ICカードリーダーは医療のオンライン資格確認で利用されているものと同様、市販のタイプで対応可能。

- PCやタブレットにはクライアント証明書をインストールし、基盤にアクセスできる状態を作る必要があります。

- 助成金の対象となるのはカードリーダーや設定にかかる費用で、小規模事業所なら助成内でほぼカバー可能ですが、大規模事業所は複数台分の自己負担が生じる可能性があります。

2. 本人同意の取得と担当事業所の登録

基盤を利用するためには、利用者本人の同意が必須です。初回サービス利用開始時の担当者会議などでマイナンバーカードを提示してもらい、事業所ごとに同意を登録する流れになります。

- 従来はケアマネが紙の保険証や認定情報をコピーして事業所へ送っていましたが、今後は同意登録後に事業所自身が基盤から直接情報を確認できるようになります。

- 初回はカードを回して“ピッピッ”と読み取る作業が増えるため、短期的には会議時間が長くなることも想定されます。

3. 証明書の管理

基盤利用のカギとなるのがクライアント証明書です。証明書は有効期限があり、更新・再発行には費用が発生します。

- 退職者やBYOD端末に証明書が残ったままになるリスクがあるため、発行・失効の管理は法人や管理者の責任で徹底する必要があります。

- 医療分野でも問題となったように、削除漏れがあれば退職後も不正アクセスできる可能性があるため、ルール化と監査が欠かせません。

4. 運用ルールの整備

制度が整っても「結局見てもらえない」「更新情報に気づかない」となれば、ケアプランデータ連携と同じ失敗を繰り返します。

- 担当者会議での同意取得手順をマニュアル化する。

- 保険情報や認定情報が更新されたら必ず基盤をチェックする習慣を職員全体に根付かせる。

- 監査ログやアクセス管理の確認を定期的に行う。

介護情報基盤の導入準備は、単に機器を買うことではなく、同意の運用・証明書の管理・日常的な利用習慣を作ることに本質があります。事業所が「うちはまだ紙で十分」と考えていても、2028年には全国で必須化され、介護保険証の紙媒体廃止なども同時進行していく予定です。早めに準備を進め、職員教育と運用ルールを整えておくことが、混乱を避ける最も確実な対策となるでしょう。

介護情報基盤のメリット ― 介護事業所・ケアマネ・利用者に何が変わるのか

介護情報基盤は、ただの新しいシステム導入ではなく、介護現場における業務の効率化と正確性を底上げする仕組みです。介護事業所やケアマネジャーにとって、具体的にどんな利点があるのでしょうか。

1. ケアマネ業務の大幅な軽減

これまでケアマネジャーは、市町村から送られてくる「負担割合証」や「要介護認定結果」を受け取り、それをコピーして訪問介護や通所介護など関係事業所へ回す役割を担っていました。この作業は手間がかかるうえに、伝達の遅れや漏れが常に発生するリスクを抱えていました。

介護情報基盤が整備されれば、各事業所が基盤から直接、最新の介護保険情報を確認できるようになります。ケアマネが「情報の配送係」になる必要がなくなり、本来業務であるアセスメントや利用者支援に時間を充てられるようになります。

2. 介護保険情報の即時確認

認定区分の更新や自己負担割合の変更は、サービス提供や請求に直結する重要な情報です。従来は「通知書を待って、ケアマネが伝えて…」という流れで、反映にタイムラグがありました。

基盤では、更新情報が即座に反映され、事業所側で直接確認可能です。例えば「利用者の負担割合が2割から3割に変わった」といった情報を見落とすことがなくなり、請求の誤りやトラブルを防ぐことができます。

3. 主治医意見書の電子送付による医療連携の強化

要介護認定に必要な主治医意見書は、これまで郵送や利用者持参など非効率なやり取りが中心でした。介護情報基盤では医療機関から意見書が直接電子的に送られる仕組みが組み込まれており、ケアマネは基盤経由でリアルタイムに確認できます。

これにより、サービス開始までのスピードが上がり、医療と介護の連携がこれまで以上にスムーズになります。特に訪問看護や訪問診療といった医療系サービスとの情報共有に大きな効果が期待されます。

4. 利用者・家族にとっての安心感

介護保険証のペーパーレス化が進むと、マイナンバーカード1枚で資格確認が可能になります。カードを提示すれば事業所が基盤を通じて必要な情報を取得できるため、利用者や家族が「通知書をコピーして持参する」といった煩雑な負担が減ります。

また、情報の鮮度が常に最新であるため、「知らないうちに負担割合が変わっていた」「古い認定区分のままサービスを受けていた」といったトラブルも回避できます。

5. 制度全体としてのメリット

- 事業所・自治体・医療機関が共通の基盤を使うことで、情報の二重管理や伝達ミスが減少する。

- 情報が一元化されることで、国としても介護保険制度の運用状況を把握しやすくなり、将来的な政策立案や介護DX推進につながる。

介護情報基盤の導入によって、ケアマネは事務作業から解放され、事業所は請求や契約での誤りを減らし、医療連携も迅速化する。利用者にとっても、マイナンバーカード1枚で必要な情報が常に最新化される安心感が得られます。

つまり、この仕組みは「現場の負担軽減」と「利用者の安心」の両方を実現するものだといえます。

介護情報基盤の懸念・不安・デメリット

制度の意義やメリットは少なくはないと思われます。しかし、現場に落とし込むとさまざまな課題も見えてきます。ケアプランデータ連携システムが普及しなかった教訓を思い出すと、今回の介護情報基盤も同じ轍を踏むリスクを抱えていることは否めません。

1. 初回導入の負担と時間ロス

サービス開始時の担当者会議では、利用者のマイナンバーカードを読み取って同意登録を行う必要があります。従来はケアマネが紙で情報を確認して事業所へ配布して完結していたため、サービス開始時の手続きはむしろスムーズでした。

システム導入後、サービス開始時の担当者会議では複数のサービス事業所との契約が必要になるだけでなく、各事業所がそれぞれマイナンバーカードをICカードリーダーで読み取り、同意確認をしなくてはいけないため、マイナンバーカードをぐるぐる回しながら読み取りするなど、むしろ時間がかかる場面も想定されます。

2. 終了時の同意失効が不透明

利用者がサービスをやめた際に、基盤上の同意が自動的に失効するのか、それとも事業所側が解除手続きをしなければならないのか、再開の場合は再度同意確認で認証しなければいけないのかはまだ不透明です。もし解除漏れがあれば、利用しなくなった事業所が情報を参照できてしまうリスクも考えられます。

たとえば前月にサービスの実績がなければ失効するような仕組みの場合、入院の場合や、ショートステイなどの毎月必ず発生しないサービスの場合は再度同意確認が必要なのかといった疑問があります。

3. 自治体間格差による二重運用

基盤は2026年度から段階的に稼働しますが、自治体ごとの進捗に差が出るのは避けられません。その結果、市町村をまたいでサービスを利用する場合には、紙と基盤の二重運用がしばらく続くことになります。

所在する市町村ごとに、事業所・医療機関も導入開始していく形になるので、利用者の住んでいる自治体が導入済みであれば使えるというわけではないのです。横浜市が導入していて川崎市がまだ未導入だった場合、横浜市の利用者の情報を横浜市のサービス事業所は確認できるものの、川崎市のサービス事業所を利用する場合は確認できないため、川崎の事業所のために二重の手間が発生するということになります。

4. 事業所のコスト負担

助成金の上限はサービス類型ごとに定められています。助成金で購入できるため初期費用は大きな負担にはならない可能性があります。ただ、ランニングコストとして証明書の更新費用などが予想され、不安を感じる事業所も多いかと思われます。

5. 証明書管理とセキュリティリスク

基盤利用にはクライアント証明書が必須です。退職者が使用していた端末に証明書が残れば、不正アクセスの温床になりかねません。特にBYOD(私物スマホやPCの業務利用)では、削除が徹底されずに残存するリスクが現実的に存在します。

結果として、これまで個人端末を業務使用していた場合も、リスクを軽減するために事業所で端末購入に切り替え、購入費用や通信費などの大きなコストが発生する場合もあるでしょう。

6. 「送っても見ない」文化が再発する可能性

ケアプランデータ連携の失敗要因のひとつは「結局FAXを見るから電子システムを開かない」という現場文化でした。基盤でも、更新情報を確認する習慣が根付かなければ“宝の持ち腐れ”になる恐れがあります。自治体や法人本部が旗振り役となって定着を促す必要があります。

介護情報基盤は、制度の理想としては「紙やFAXからの脱却」「介護保険情報の一元化」を実現するものです。しかし現場では、初期導入の手間・同意管理の不透明さ・地域格差・コスト負担・セキュリティリスクといった課題が山積しています。

この仕組みを本当に根付かせるためには、国や自治体の制度設計だけでなく、事業所自身の運用ルールづくりと職員教育が欠かせません。

まとめ ― 介護情報基盤は「避けられない新標準」

介護情報基盤は、介護保険証や要介護認定、負担割合証、主治医意見書といった重要な介護保険情報をオンラインで一元的に確認できる仕組みです。ケアプランデータ連携システムの反省を踏まえ、Webサービス化や利用料の軽減、医療・自治体との情報連携強化が図られています。

事業所やケアマネにとっては、紙やFAXに頼らず情報を共有できることで、業務効率化とトラブル防止が期待されます。特に、ケアマネが「情報の配達係」になる必要がなくなることは大きな負担軽減です。また、主治医意見書が電子で届くことにより、医療との連携スピードも向上します。

一方で、導入時の負担や同意失効の不透明さ、自治体間の格差、証明書の更新コストやセキュリティ管理など、現場での課題も無視できません。特に「結局誰も見ないシステム」にならないためには、事業所自身が日常的に基盤を確認する習慣を作り、自治体が旗振り役となって定着を後押しすることが不可欠です。

厚労省は2028年4月の全国標準運用を目指しており、介護保険証のペーパーレス化はこの基盤を前提としています。つまり、介護情報基盤は「やるかやらないか」ではなく、「どう使いこなすか」が問われる制度です。

これからの数年は、事業所にとって準備と慣れの期間になります。助成を活用しつつ、運用ルールと職員教育を早めに整備することが、将来の混乱を避ける最も確実な一歩となるでしょう。

素朴な疑問なんですけど、マイナンバーカードを持っている利用者さんはいいとして、持っていない利用者さんの同意取得・認証ってどうしたらいいの・・・?

え、まさか。ケアマネに・・・とか言わないよね。

編集:

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)

ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。